«У меня депрессия», — делится со мной подруга по телефону. Она из тех, кто никогда не опускает руки перед вызовами. И поэтому такое ее настроение тревожит. «С одной стороны, физическое и морально-психологическое истощение тех, кто на фронте с начала большой войны и дольше, — продолжает она. — И к этому еще социальная несправедливость и отсутствие должной защиты, медпомощи и реабилитации, с которыми они сталкиваются получая ранение, особенно если попадают в так называемые резервные батальоны. С другой — коррупция и пофигизм тех, кто наделен хоть какой-то властью и в своих жадности и вампиризме не останавливается даже сейчас, во время войны. К тому же замалчивание важных тем и проблем, требующих немедленного решения. С третьей — я не могу осуждать матерей, которые готовы сделать что угодно, чтобы их сыновья не попали на фронт. И я не чувствую отвращения к тем, кто на фоне всего происходящего боится и не хочет попасть в армию.

И как при всем этом остановить это нашествие? Как на втором году большой войны не оказаться в том самом месте, с которого все начиналось? Или в еще худшем?»

О резервных ротах и батальонах, ВЛК, работе некоторых ТЦК и СП, иногда присылающих пополнение, треть которого дальше резервной роты не поедет; о приказе №402, демотивации и о том, что со всем этим делать, ZN.UA беседовало с Еленой Худяковой (позывной «Маугли»), которая на войне уже девять лет, с самого начала.

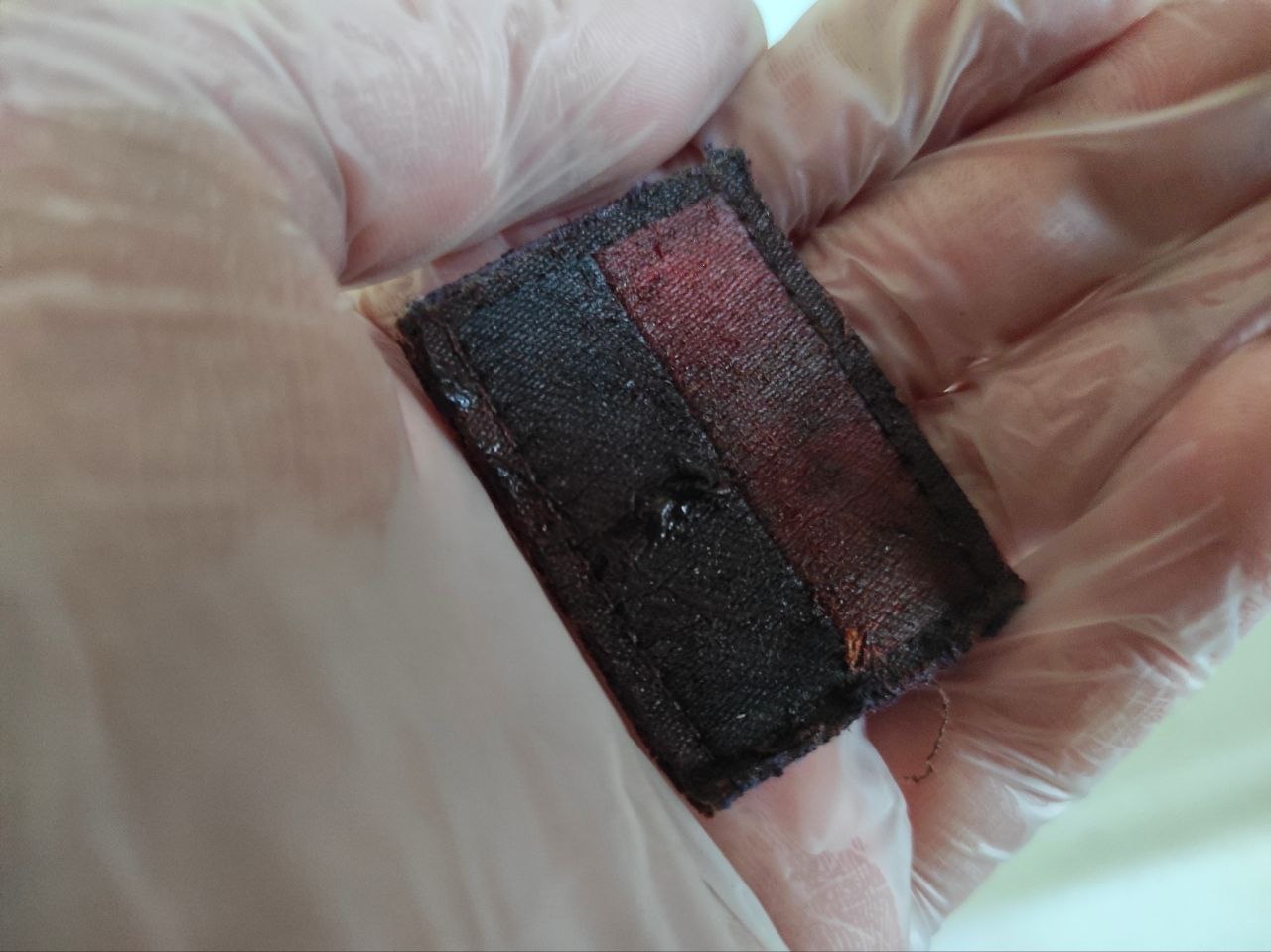

В мирной жизни Елена — фотокорреспондент агентства «Укринформ». В военной — волонтер, разведчик, боевой медик, которая прошла путь от добровольца, нелегала на фронте до мобилизованной, а после травмы стала одной из тех, кто попал в резервный батальон и на собственном опыте ощутил все «прелести» системы унижения. Но она не сломалась.

— Прочитала пост Алины Сарнацкой. Военный, боевой медик, автор и ведущая подкаста «Добровольцы» пишет: «Я понимаю, что у меня нет шансов выжить и остаться в здравом уме до конца войны». «У меня нет будущего. Потому что никто не демобилизует. И до будущего я чисто статистически не доживу».

Потом увидела «крик криков» волонтера, учредителя БФ «Корпорация монстров» Екатерины Ножевниковой, где она призывает к протестам против тотальной коррупции, расцветающей во время войны. Знаю, что вы тоже прочитали эти посты. Елена, что вы чувствуете по этому поводу?

— Эмпатию чувствую. К тем, кто встал на путь воина в 2022 году и делает то, что по совести, борясь с волнами опустошения и уныния; к тем, кто годами выкладывается на добрые дела, иногда уже за гранью истощения. Мне бы хотелось пошутить: «Держись, малышка! Мои девять лет позади, твои — впереди. Но в последнее время сложно с чувством юмора. Да и непонятно, сколько еще впереди моих. Как говорят в ВСУ — помните, нам воевать еще всю жизнь.

— Вы говорите, что резервные батальоны — это система унижения. И легче быть на передке в любом качестве, чем там.

— Я видела людей, которых вполне устраивает жить в таких учреждениях. Люди везде разные, их мотивация тоже. Для кого-то возможность находиться в тылу — это цель. Они на каждом новом месте что-то сделают, чтобы их туда вернули. Так что говорю за себя и цитирую своих побратимов, а именно Олега, о котором писала на своей странице в Фейсбуке: «Для меня, добровольца, это хуже всего». Потому что незаурядную роль играют обстоятельства.

— Знаю, что говорите это опираясь на свой опыт. Как вы попали в резервный батальон и что там увидели?

— Что должны ощущать достойные бойцы, которые годами рисковали жизнью, теряли здоровье, а потом их, раненных и, травмированных, без предупреждения, согласия, возможности перевестись во время лечения просто выбрасывают из части, из подразделения, с которым они плечо к плечу прошли множество испытаний, иногда еще и разделяют при этом родственников и супругов?

Что должны чувствовать мотивированные бойцы, которые прошли селекцию в ССО и вместо беретов в день, когда должны были ехать на обучение за рубеж, получили сообщение, что их выбрасывают не просто из центра, а из рода войск, где они прослужили почти год? «Потому что кто-то спьяну перепутал списки», — прямая речь одного из заместителей командира части. Еще были замечательные фразы вроде: «Вы — мобики, с вами можно как угодно».

Это демонстрация заявленного уровня к реальному. Способность действовать в сложных обстоятельствах и решать проблемы — вопрос уровня. А в этом случае еще было и вопросом чести и достоинства. Об институте репутации я даже не упоминаю.

Дальше эти бойцы услышат в резервном батальоне: «Настоящий приказ — волчий билет, вас никто никуда не вернет». Потом они окажутся в разных подразделениях штурмовой пехоты — и кому как повезет. Кто-то погибнет почти сразу, кто-то сможет реализоваться, кто-то будет лишен возможности эффективно работать из-за предвзятого отношения — «нормальные в резбаты не попадают».

Это все, что я в этот момент могу сказать публично. Помните «Хижину дяди Тома»? Как в ночь перед аукционом не спят, обнимаются и прощаются? Это мы увидели в резбате. Когда за полгода наконец встретились с названной сестрой, целовали друг друга в лицо и руки так, что прохожие оглядывались. Можно было бы подумать, что сентиментальные девчата, если бы 50-летний артиллерист со слезами на глазах не говорил мне: «Дочка, как они не понимают, это же мой расчет, мы — как семья». Их подразделение расформировали и разбросали людей по разным частям. Кстати, представителей бригад, которые забирали оттуда, называли «покупатели». И некоторые из них могли позволить себе сказать нам в лицо: «А, сэсэошники… Вы у нас долго не протянете, вы же копать не любите».

Я видела и тяжелобольных людей, дезориентированных, убитых морально. Мы устраивали кипеш, ссорились с руководством, требовали достойного отношения. Те, кто сейчас в том учреждении, говорят, что мы таки добились некоторых изменений.

Болезненных подробростей слишком много. Не хочу срываться в сплошные эмоции. Так просто не должно быть. Этим явлениям не место в армии, которая сейчас вышла на такой уровень, что многому из тактики мы можем обучать подразделения НАТО. Допустимость таких ситуаций, за которые никто не несет ответственности, не повышает эффективность на поле боя. Мы, как и раньше, достигаем некоторых успехов вопреки, а не благодаря. Поэтому реформы назрели.

— Где вы сейчас? С какими проблемами сталкиваетесь? И удается ли их разруливать?

— Я и четырнадцать моих побратимов попали в одну из бригад штурмовой пехоты, которая участвует в наступлении на юге. Меня оставили на тыловой базе, потому что ждали, что вернут в прежнее подразделение, тем более я еще не могла бегать в амуниции. Позже выяснилось, что перевод невозможен. Тем временем я увидела, что здесь тоже много работы и делать ее должен тот, кому не пофиг на людей. Так что моим оружием стали внимательность и неравнодушие. Ну и вопрос везения: оба врача — сначала Наталка, а потом Володя, с которыми мы прикомандированы сюда, — оказались людьми совести и чести. Безмерно человечными, с которыми мы на одной волне, когда речь идет о том, что кто-то в беде и нуждается в помощи.

Обязанности здесь (кроме кучи журналов) — это дежурство в медпункте: прием, направление на обследование и лечение, ВЛК, МСЭК, оказание помощи на месте. Хоть это будет больной, раненый, травмированный, проблемный. Основная часть людей здесь — это ограничено пригодные. Кому-то находят новую должность; кого-то переводят; кто-то так и живет без заданий и возможности уволиться.

Еще здесь переделывают «работу» некоторых ТЦК и СП, иногда присылающих пополнение, треть которого дальше резервной роты не поедет. Случаются люди с очевидными проблемами, зато где-то закрыли план и чьи-то любимые сыночки остались возле маминой сиськи. Возможно, когда-то напишу, как возили и забирали из психиатрии, получали на бойца заместительную терапию или приводили в сознание неплохого дядю, который иногда запивает. Как укутывали в термоодеяло, и новенькая девушка грела раствор под свитером и училась «ставить вену», а он стыдливо отворачивался к стене и повторял: «Спасибо».

После работы на передовой и в стабпунктах теперь шучу, что у меня полный цикл опыта. Свое психологическое состояние описывать не хочу. Просто делаю, что могу и умею, там, где я есть в этот момент.

— Я слышу много нареканий на положение о военно-врачебной экспертизе — приказ 402. Что с ним не так? И что с этим можно/нужно сделать?

— Или мы строим систему, которая имеет целью эффективную реализацию определенных задач и включает нормативы, правила и механизмы их применения, а следовательно, минимизирует влияние человеческого фактора четкостью формулировок. Грубо говоря: чем больше конкретики, тем уже поле для злоупотреблений и коррупции. Или берем отягощенные рудиментами советского наследия документы и добавляем упрощение на злобу дня в духе «война все спишет». Результат соответствующий.

Мне бы очень хотелось к дискуссии о приказе 402, а также «обновлениях» к нему привлечь профильных специалистов, например, онкологов и психиатров. Не я должна комментировать перспективы человека с четвертой стадией рака, которого после операции и химиотерапии возвращают на службу, не считаясь с его желанием и психологическим состоянием.

А пока процитирую своего напарника, военного врача, травматолога, которого беспредельно уважаю за человечность и принципиальность: «Такие документы должны составлять люди, понимающие, что такое поликлиника, операционная и что такое война. Гражданский человек вообще не представляет, как можно на десяти квадратных метрах разместить десять человек. Что временным пунктом дислокации бывают сырые подвалы и заброшки, и именно туда из госпиталей нередко возвращаются признанные ограничено пригодными бойцы. Именно там должны находиться признанные ВЛК непригодными до момента приказа по строевой. Иногда эти локации — на серьезном расстоянии до ближайшего лечебного учреждения. Как таким пациентам придерживаться рекомендаций по обследованию и лечению, которые прописывают после выписки из госпиталей? Одно дело — люди в возрасте, с хроническими заболеваниями, которые работают в штабах, финслужбе. Но к нам привозят после инфарктов и инсультов бойцов 50+ из окопов. С тромбозами, пожизненно на кроворазжижающих. Армия — не санаторий, и комфортных мест для всех, кто в этом нуждается, не хватает.

Что касается приказа. Вот у нас Уголовный кодекс так не звучит: совершил очень плохой поступок — сядешь, умеренно плохой — на индивидуальное определение судьи. Так какого черта медицинская документация вместо того, чтобы быть максимально конкретной в отношении диагнозов, содержит обобщения, к которым добавляется индивидуальное определение пригодности? Пропишите тогда конкретику — возраст, пол, количество времени, которое человек провел на войне. Потому что одна и та же проблема, например, с опорно-двигательным аппаратом у человека 25 и 55 лет может иметь совсем разные последствия и по срокам, и по перспективе восстановления. Больше туманных понятий вроде «значительное/умеренное нарушение» — более широкий простор для непрофессионализма и злоупотреблений. И если уже у нас есть термин «ограниченная пригодность», то он должен быть о профессиональных обязанностях, конкретной должности, а не о роде войск.

И кстати, где там сказано о непригодности к сухопутке? А для некоторых командиров все, что не запрещено, разрешено».

От себя добавлю, что в имеющихся раскладах не только доступ к медпомощи, но и возможность получить отпуск, выполнять задачи согласно специализации, на которую ушли месяцы, иногда годы обучения, зависит от везения и человеческого фактора. В подразделения, где не унижают твое достоинство, где все четко с выплатами и отношением, бойцы возвращаются после тяжелых ранений и травм даже на протезах. Вместе с тем из некоторых частей человека, отдавшего службе годы жизни, в случае болезни могут выбросить, как поломанную игрушку, просто во время лечения. Будет ли мотивация после этого высокой?

— Почему так происходит, по вашему мнению?

— Распространенное явление, когда люди с низкими морально-психологическими качествами, для которых их должность и звание — это не об ответственности, а о способе реализовать часто нездоровые амбиции, никак не ограничены в самодурстве и полностью безнаказанны.

В свое время многие юристы выступили против законопроекта №8271 (усиление уголовной ответственности военных за невыполнение приказов. — А.К.), предупреждая, что при нынешней системе это приведет к злоупотреблениям. И что этот закон подорвет, а не повысит боеспособность. Прошло время, и я уверенно могу сказать — так и случилось. Знаю многих мотивированных и профессиональных людей, у которых был легальный способ уволиться из ВСУ и которые воспользовались им из-за конфликта с держимордами. Кажется, так тот, кого больше всего уважают военные, охарактеризовал определенный тип российских командиров. Сообщаю: у нас такие тоже встречаются, и управы на них до сих пор нет, разве совсем расслабятся и ГБР примет их на очередных конвертах. А до этого именно они, а не медики, решают, требуются ли человеку лечение и операция, если речь идет не об ургентном состоянии.

Пример. Металлоостеосинтез (метод восстановления правильной формы кости и ее фиксация в недвижимом положении до полного срастания. — А.К.). Надо снять позиционный винт. Если не сделать своевременно, будут проблемы. Синдесмоз (разрыв связок голеностопа. — А.К.) станет синостозом (соединение костной тканью костей, которые раньше соединялись хрящом или соединительной тканью. — А.К.). Но операция плановая. Гражданским врачам сложно представить, какие спецоперации приходится организовывать военным медикам, чтобы помочь бойцу, которому не повезло с командиром.

Очень часто командир еще и определяет, где лечиться человеку. Невзирая ни на ситуацию с заполненностью лечебных учреждений, ни на приведенный выше закон. Да, можно писать рапорты, которые часто теряются или рассматриваются месяцами. Конечно, ситуации бывают разные, но потребность человека в стационарном лечении должны определять профильные специалисты, а не «начальство».

Мы с побратимами были свидетелями абсурда, когда бойцов заставляли заниматься, как бы это корректно сказать, не связанной со службой деятельностью, угрожая в случае отказа «оформить на бумаге неподчинение».

А увольняющиеся бойцы часто возвращаются нелегалами. Потому что они не бегут с войны. Они бегут от самодуров, на которых нет управы. В своих социальных пузырях мы часто забываем, что не у всех есть влиятельные знакомые, определенный уровень образования и характер, которые помогают человеку отстаивать свои права. Я видела очень много тех самых простых людей, которым командиры запрещали обращаться к медикам, говорили бессмыслицу типа «На кого составят форму 100 (первичную медицинскую карту. — А.К.), тот не будет получать зарплату».

— Как люди с психическими расстройствами оказываются на передке с оружием в руках?

— Мы часто слышим о коррупционных скандалах, когда здоровым делают справки о непригодности. Но где примеры ответственности за признание здоровым больного с трагическими последствиями?

Я видела осуждение, обвинения, откровенную травлю тех, у кого ухудшилось физическое или психологическое состояние. Так, здоровый дядя, который к тому же не один раз ходил на штурм, может упасть на колени после авиаудара и плакать, отказаться идти дальше. Кто-то мочится от звука выстрелов еще на полигоне. Кто-то в полный рост бежит по полю, когда до врага 200 метров. Но ВВК напишет: «Расстройство адаптации, связанное со стрессом, — пригоден».

После попытки суицида боец месяц провел в психиатрии, на выписке была рекомендация «рассмотреть вопрос о пригодности к военной службе». ВВК признала его здоровым. Через десять дней он повесился. Если бы за такие случаи люди, поставившие подпись на документе, несли ответственность, в обществе было бы больше доверия к системе, ощущения, что есть справедливость и шансы на защиту своих прав.

— В чем вообще, по вашему мнению, смысл резервных рот и батальонов?

— Резервные батальоны должны выполнять свою первоочередную функцию — собирать призванных, распределять по специализациям в соответствующие части или учебные центры. В резервные роты частей раненых и больных бойцов могут выводить на время, необходимое, чтобы восстановиться и вернуться к своим задачам, если там есть условия для этого. А для нарко- и алкозависимых есть соответствующие учреждения.

Таково мое видение. Человека, который не ставил своей целью военную карьеру.

— Способствует ли наличие резрот и резбатов в нынешнем виде эффективности на поле боя, обороноспособности?

— Мнение о том, что от «богаделен», где держат больных и «проблемных» людей без задач и возможности уволиться, обороноспособность не растет, разделяют многие военные, воюющие с 2014 года.

Тотальное сокрытие проблем не повышает обороноспособность, а делает острые моменты еще острее. Стремление проводить исключительно положительную информполитику порождает вакуум, который и становится пространством для настоящего вражеского ИПСО. Потому что когда в обществе свободно обсуждают проблемные вопросы и ищут способы их решения, то это и является лучшей защитой от вбросов и укреплением мотивации держаться в сверхсложные моменты. Потому что ты будешь чувствовать, что в тот момент, когда обратишься за помощью с проблемой, тебя услышат, не обесценят. Ты будешь чувствовать, что твоя жертва не напрасна, что есть механизмы защиты от самодурства и преступных приказов.

Кстати, что там с этим определением? Уважаемые юристы говорят, что это до сих пор такая же размытая и непонятная категория, как и многое другое.

— Вы упомянули о нелегалах на фронте. Их было много в АТО. Потом, казалось, все нормализовалось. Что с этим сейчас?

— Нелегалами сейчас часто являются мужчины 60+ в отличной физической форме, которых не берут из-за возраста. Мой побратим «Геолог», с которым в 2015–2016 годах были в группе артразведки, первые два месяца 2022-го провел в теробороне. Потом, когда бойцов либо мобилизовали, либо брали на контракт, с ним попрощались. Ждет, когда повысят предельный возраст, чтобы получить право вернуться в ВСУ, а пока при случае принимает участие в спортивных соревнованиях за рубежом, чтобы поднять наш флаг.

На фронте остается много добровольцев-медиков, как наших, так и волонтеров из-за рубежа, — их помощь бесценна. Мой добробат в апреле 2022-го официально стал частью ВСУ.

Не хочу делать эмоциональных выводов об ожиданиях, реалиях и последствиях. Да, кто-то из побратимов, наверное, станет достойным офицером. Да, не все, кто годами воевал без зарплаты, званий и должностей, прошли испытание страхом, статусом и властью. Скажу за себя: сейчас, возвращаясь в тот день 8 апреля 2022 года, когда с детской площадки НП Барвенково мы отправляли свои данные на мобилизацию по удаленке, зная обо всем, что произойдет дальше, поступила бы так же.

— Вы видите много раненых. Что у нас с лечением и реабилитацией? Все ли так радужно, как об этом сообщает Минздрав: пакеты от НСЗУ, чтобы ускорить прохождение ВВК, возможность лечиться за границей?

— У тех, кто имеет дело с помощью раненым и больным, есть такое понятие, как «коридор людей». Это когда в подразделении есть патронатная служба либо волонтеры — те, кто берет на себя сопровождение, контакты со специалистами и учреждениями, договаривается о реабилитации за рубежом. Так что у бойцов, которым с этим повезло, одни представления о состоянии дел и один опыт. Потому что попадают «из рук в руки», чувствуя соответствующее отношение. Но это не работа системы. Это работа отдельных людей совести. Не уполномоченных на это государством.

А есть категория бойцов, которым повезло меньше. У них может быть совсем другой опыт. И он зависит исключительно от того, насколько добросовестно на каждом этапе будут относиться к своим обязанностям ответственные лица. Опять тот самый человеческий фактор.

Из хорошего: люди совести работают и над системой. Выкладываясь по полной, организуют то, что своевременно не проработали ответственные ведомства, которые на государственном уровне медицинскую систему не готовили к войне таких масштабов. Я горжусь теми, кто на должностях и без должностей выложился в самый тяжелый период 2022 года на все сто и продолжает совершенствовать систему эвакуации и реабилитации.

Сейчас наша страна критически нуждается в создании большего количества реабилитационных центров, подготовке большего количества специалистов. Огорчает то, что на этом пути приходится преодолевать абсурдные преграды в виде торможения процессов некоторыми государственными ведомствами, без официальных обращений которых зарубежные партнеры не могут легально заниматься этими вопросами.

— Почему военные, зная, что происходит с их побратимами после ранения, с ВВК, МСЭК, с отсутствием нормальной реабилитации, молчат об этом? Нет сил и времени? Или они просто не верят, что такое может быть?

— Почему же молчат? Пишут, обращаются. После заметки Мирослава Отковича даже туалет отремонтировали в госпитале. Маси Найем, испытав систему на себе, вместе с юристами-единомышленниками создал организацию «Принцип». Меня после заметки о ВВК приглашали на беседу в Комитет ВР по правам человека. Где-то что-то по миллиметру огласка изменила, а именно: необходимость кататься в воинскую часть на костылях, чтобы написать рапорт и получить направление для продления срока лечения.

К сожалению, это до сих пор не доведено до автоматизации, но я знаю, что специалисты прорабатывают это направление. Однако мы же понимаем, что не все в армии — журналисты, юристы с соответствующими связями и характером. Не у всех есть профиль в соцсетях. Я иногда говорю пациенту: «Введите адрес в навигатор, тут все рядом». А он смеется: «Дочка, я же — село, напиши на бумажке».

Постоянно вижу мужчин, которые по жизни воспитаны не жаловаться. Их за руку приходится тащить в больницу. Да и многие после пережитого на фронте в момент, когда сталкиваются с хамством, несправедливостью и высокомерием, просто впадают в ступор. Хочется провалиться, исчезнуть. Нет внутреннего ресурса бороться, обращаться к адвокатам по поводу тех же выплат. Просто угнетенность и пустота внутри. С перерывами на вопрос: почему там в поле не остался? Так не должно быть.

— Мобилизация. Нужна ли она в таком виде, как происходит сейчас?

— Единственной системой выживания, развития и сохранения здравого смысла в условиях продолжительных боевых действий является кредо не «верим в ВСУ», а «сегодня ты — ВСУ, завтра — я».

Да, адекватная система медицинского и юридического сопровождения, адекватное распределение по специализациям. Да, ротации и определенные сроки службы для мобилизованных. Нельзя искусственно раскалывать общество на «родившихся» и «не родившихся» для войны. Напоминаю, война началась не в 2022-м. И этот дождь надолго. Если мы хотим отстоять свое право на существование как нация, не следует доводить до состояния истощения самого ценного ресурса, который нам не предоставят союзники. Потому что истощенные — не опытные. Истощенные — малоэффективны и обречены на ошибки.

Да, работа над созданием профессиональной армии с хорошо проработанными условиями контрактов. Да, милитаризация. Обучение основам такмеда, обращения с оружием и аэроразведки.

Тяжелобольные и раненые имеют право на уважение, признательность и выбор — служить ли им дальше или нет, учитывая возможности и психологическое состояние каждого конкретного человека. Победит тот, кто лучше адаптируется к реальности и сведет к минимуму хаос. Реальность — это не доклады одних желающих выслужиться другим о том, как все хорошо. А выявление и решение реальных проблем, которые подрывают обороноспособность. Поднятые в этом разговоре острые вопросы, если их не решать, порождают хаос. Они закладывают базу для раскола. И враг захочет этим воспользоваться. Но еще не поздно начать исправлять ситуацию.

— Что для вас означает победа? В каких рамках вы для себя ее очерчиваете?

— Военный аспект — освобождение всех оккупированных территорий включительно с Крымом. По другим — нам придется решать очень много острых и серьезных вопросов. Например, что делать с любителями «русского мира»; как предотвратить внутренний раскол и противостояние, в которое будет вкладываться Россия.

Нас ждет кропотливая, последовательная работа по усовершенствованию системы социальной защиты и инклюзии, по борьбе с коррупцией, по реформам, в частности судебной системы. От того, найдется ли в этом городе «десять праведников» при власти, которые организуют процессы, зависит, можно ли будет назвать то, к чему мы придем, победой.

Сложный вопрос. Могла бы долго говорить, наверное. Но надо учиться формулировать короче.

— Девять лет на войне. Это почти четверть вашей жизни. Думаете ли о том, что будете делать в гражданской жизни? Вернетесь ли на предыдущую работу? Чего бы сейчас хотели? Кстати, как познакомились с вашим мужем? Если, конечно, корректно об этом спрашивать.

— С работы в «Укринформе» меня, слава богу, пока не выгнали. Добровольцем я была в режиме ротаций, так что успевала и работать. По мобилизации тоже сохраняется мое место. Что-то вроде декрета. Правда, не пришлось быть на войне в роли фотокорреспондента. Только бойцом, который таскал в разгрузе камеру. И тогда такие качели давались тяжело для психики. Сейчас понимаю, что будет намного сложнее. Не брала камеру в руки с февраля 2022-го.

Мои коллеги-мужчины снимают прекрасные репортажи с фронта. Приходило ли в голову: эй, поменяй меня здесь, а я сниму? Ну, такое. Я до сих пор не знаю, смогу ли. Не брошу ли камеру, чтобы взяться за оружие или свою медукладку. Но все же кто-то должен рассказывать миру о нашей борьбе, боли и свершениях в картинках.

С мужем мы вместе со школы, с 2000 года. А в браке — с 2005-го. Очень многое прошли плечом к плечу. И вне войны, и на войне. Сейчас могу сказать, что в той части жизни, которую можно назвать гражданской, для меня стала очень важна семья. Мы всегда жили, как когда-то охарактеризовал мой дядя, по-спартански. Любили путешествовать, где рюкзак, там и очаг. Сейчас захотелось своего теплого очага, наверное, стареем.

У меня сейчас желания простые такие: поехать, например, в Польшу, выпить кофе. Хотя 1 февраля 2022 года мы с мужем еще были на Мальдивах. Такой контраст. Видели, к чему идет. Говорю: пора посмотреть на океан. Переживали, что не успеем вернуться, но все получилось четко. Рюкзаки на войну уже стояли собранными.

Надеюсь, все еще будет. И горы, и океан, и теплый семейный очаг, куда хочется возвращаться.

Войти с помощью Google

Войти с помощью Google