Культурные практики привлекают в свой контекст, среди прочего, и осмысление общественного травматического опыта.

Этот процесс чрезвычайно важен для развития успешного государства, ведь украинцы поколениями накапливали память о скорбных событиях в жизни далеких и близких предков, лишенные возможности надлежащим образом осмыслить горестные события.

Эта проблема обретает особую актуальность сейчас, когда перед нашим государством появились вызовы новых потрясений. В условиях внешне- и внутриполитической турбулентности обостряется необходимость в новом общественном договоре, а негативный опыт поколений, который не был должным образом осмыслен, не позволяет рационально подойти к решению текущих социальных проблем и консолидировать общество.

Исследование памяти является междисциплинарной отраслью, которая, кроме богатого теоретического фундамента, включает в себя культурные практики, позволяющие осмыслить значение прошлого в настоящем. Много написано о роли памяти в воспроизведении прошлого для нынешних потребностей, но сложным и недостаточно осмысленным остается вопрос о художественных практиках и "технологии работы" памяти, а именно: как эти практики отражают социальную жизнь в объективируемых образах. Ведь посткатастрофическая память обычно оставляет после себя не факты, а аллегории. Отчасти потому, что человек чувствует эмоции только в настоящем. Как воспоминания они могут быть представлены лишь репрезентативно, как бы воспринятые от третьего лица. В таком случае человек скорее осмысливает, чем чувствует эмоцию. С этой точки зрения искусство предлагает нам альтернативный уровень для понимания проблем нашего состояния и путей исцеления.

Применение инструментария визуального искусства художниками разных стран помогает трансформировать личный травматический опыт, связанный с памятью о трагических событиях масштабных катастроф современности.

11 марта 2011 г. в Японии произошло мощнейшее в ее современной истории девятибалльное землетрясение. Оно вызвало разрушительное цунами, которое стерло с лица земли целые города и привело к разрушению активной зоны трех ядерных реакторов на Фукусима-Даити (Фукусимской АЭС-1). На сегодняшний день это - самая масштабная природная катастрофа в истории человечества. События сопровождались беспрецедентной аккумуляцией данных в связи с катастрофой и их подробным анализом, чтобы, руководствуясь его результатами, составить самую полную картину того, что случилось, а также усовершенствовать подходы к кризисному управлению в будущем.

Однако писатель Шигематцу Киеши заметил, что Биг-дата не позволяет составить впечатление о социально-культурном измерении катастрофы. "На фоне сбора данных о бесконечно большом можно потерять сведения о бесконечно малом. Но в этом случае анализ ситуации будет неполным". Не отрицая пользы от сбора научных данных о катастрофе, Шигематцу Киеши настаивает, что искусство не имеет альтернативы, когда речь идет об анализе человеческого опыта трагедии. Вне сомнения, Фукусима как событие символизировала кризис нации и экологическую катастрофу, но вместе с тем то, что произошло, вывело из условного кризиса артистическую и литературную среду страны.

В современном культурном пространстве Японии представлены множественные свидетельства того, что после трагедии деятели искусств трансжанрово пересмотрели свое отношение в пределах триады: искусство–репрезентация–опыт. Так, действие романа Ито Сейко "Радио воображения" происходит в обозначенной парадигме.

Книга написана с точки зрения радиоведущего, который утонул во время цунами и тело которого повисло на верхушке дерева зараженной радиацией зоны эвакуации, но он, однако, продолжает транслировать свою популярную радиопрограмму. Ее могут услышать только те, кто позволяет своему воображению блуждать по покинутым вследствие катастрофы местам. Например, мысль, что травма от катастрофы 11 марта становится понятна лишь на индивидуализированном, личном уровне, находит в романе свое подтверждение: "Ваше воображение подключается к радиоволнам, вы оказываетесь у микрофона в студии на радиовышке - иными словами, становитесь моим голосом". В конце произведения понятие "воображение" заменяет понятиям "грусть", постулируя мысль автора о том, что для достижения более глубинного уровня понимания катастрофы нужно задействовать весь спектр возможностей человеческой эмпатии.

Неожиданно важной функцией искусства является его способность научить нас, как переживать травму, не теряя внутренней целостности. Мы видим множество художественных достижений, по сути являющихся "сублимированной" тоской художника. Так, благодаря психологическим процессам трансформации личный и, возможно, не такой уж и впечатляющий, на первый взгляд, опыт может превратиться в шедевр.

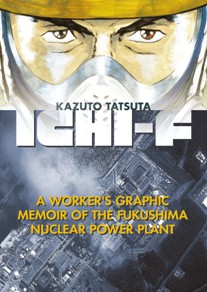

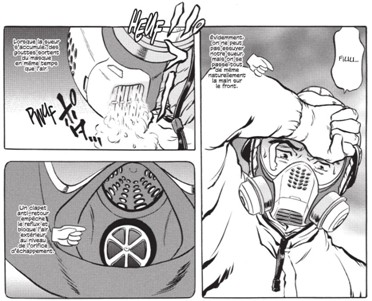

Японский художник-самоучка Казуто Татцута среди других граждан, руководствовавшихся ощущением миссии и желанием помочь пострадавшему региону, устроился на работу на Фукусимскую АЭС. Проработав полгода, он получил дозу радиации, превышающую допустимые санитарные нормы, и был вынужден уволиться. В процессе осмысления своего опыта работы на станции, пытаясь справиться с памятью о травматических событиях на фоне спекулятивной информационной политики правительства Японии и компании TЕРСО (Tokyo Electric Power Company), Татцута решил воссоздать пережитое на Фукусимской АЭС в форме иллюстрированного романа - манги.

"Я нарисовал эту мангу потому, что хотел задокументировать пережитое мною для истории... Я верю, что это имеет ключевое значение для будущего нашей страны", - говорит художник. Показательно, что Татцута не руководствовался художественным порывом нанимаясь на работу на станцию. Потребность зафиксировать свой опыт артистически проявилась у него апостериори как попытка справиться с травматическими событиями.

В отличие от Ито Сейко, художник не оставляет читателю манги пространства для воображения: он не только с фотографической точностью передал образы, возникавшие перед ним на протяжении полугода, но и подробно воссоздал язык рабочих станции, их жаргон. Даже японцы, обычно игнорирующие манги, признали работу Татцуты крайне важным художественным высказыванием и литературным явлением. Это говорит о том, что в попытке сделать слышным голос рабочих станции автор вышел за пределы стиля.

Американский философ Доминик Ла Капра выделил две типичные реакции на травму: конструктивное преодоление и навязчивое воспроизведение тревожного события. Возможно, следует добавить к ним третью реакцию - художественное осмысление травмы и катастрофы.

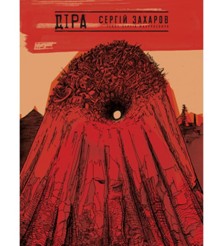

Графические работы донецкого "партизана" - украинского дизайнера и художника Сергея Захарова "Дыра. Август четырнадцатого" так же, как и в описанном выше примере, является серией комиксов.

Сергей во время оккупации Донецка рисовал на фанере карикатуры на "героев-ополченцев" и тайно размещал их в людных местах города. За это оккупационная власть арестовала его на полтора месяца и трижды выводила на расстрел. Автор говорит, что эта форма искусства является мощнейшей вещью, поскольку в ней переплетаются визуальное и вербальное восприятие. Оказавшись на подконтрольной Украине территории, художник вспоминал, что работа над серией рисунков-воспоминаний о пережитом помогала ему справиться с травматическим опытом. "Рисунки - это психотерапия, и довольно мощная", - говорит художник в интервью ZN.UA. В прощеное воскресенье 2016-го на своей странице в социальной сети он разместил несколько картинок комикса "Дыра" и написал о прощении и возможности делегировать личную вендетту Божьему суду и справедливой судебной системе.

Сергей Захаров настаивает, что чувство личной обиды и жажду мести нельзя держать в себе. В этом же интервью художник отмечает, что в Украине до сих пор адекватно не осмыслен опыт Второй мировой войны, и это порождает разрушительную для государства общественную поляризацию.

Продолжительность психологической реакции на катастрофические события зависит от способности человека смириться с болью потери. Такая реакция в критических случаях может приобретать патологические формы, а именно - быть отложенной. А искаженная реакция на горе может длиться десятилетиями. В остром периоде переживания тяжелой травмы психиатры описали состояние, которое можно определить как посткатастрофический синдром. И действительно, обстоятельства ХХІ в. демонстрируют болезненную сложность посткатастрофической ситуации. Прошлое преследует, разделяет общество и, как следствие, часто ограничивает политический выбор. Если последующие поколения проживают на той же территории, где произошла катастрофа, и при этом не приняты должные меры для разъяснения обстоятельств катастрофы и для искупления, горе в этой ситуации чрезвычайно трудно отделить от страха перед повторением истории в новых формах. В этой ситуации о будущем размышляют в семантических рамках прошлого, а настоящее словно и не существует. Этот парадокс обнаружил Фрейд, заметив у своих пациентов склонность повторять вытесненное как нынешнее переживание, вместо того чтобы вспоминать его как часть прошлого и, определив уникальную способность прошлого, губить настоящее.

В то время как терапевтическая задача психоаналитика поставлена так, чтобы превратить травму, загнанную в подсознательное, в воспоминание, пациент демонстрирует повторение. В контексте современной феноменологии общественной культурной памяти уместным будет вести речь о ресентименте. Наиболее разрушительным свойством психики в связи с этим является то, что, когда речь идет о воспоминаниях, прошлое и настоящее отличаются, тогда как в повторении они слиты воедино так, что прошлое не позволяет субъекту ясно видеть настоящее. По мнению Александра Эткинда, советского психолога, а позднее американского культуролога и историка культуры, "соотношение между горем и выработкой отличий можно определить, используя основную идею школы формализма - отстранение... Как творческая вариация повторяемого прошлого, отстранение способно победить связанный с ним механизм вечного повторения травматической памяти". Эту мысль иллюстрирует и цитата из Нобелевской лекции Иосифа Бродского, в которой поэт заметил, что искусство тем и отличается от жизни, что всегда избегает повторения. Само отстранение спасает жизнь человека, пребывающего в скорби, от приступов миметического горя, поскольку оно подражает потере, но не воссоздает ее. Разница между травматической памятью о прошлом и любым ее симулякром не менее важна, чем их сходство, чтобы достоверно отличить воображаемую конструкцию от истинной.

Два года назад я посетила Чернобыльскую зону отчуждения. Припять - город-призрак, от которого остался только скелет, каркасы некогда жилых массивов. Осознание масштаба глобальной катастрофы, а также локальной, постигшей жителей этого города, построенного, чтобы стать местом проживания молодой научной элиты, меня поразило. Лишь спустя несколько месяцев я решилась вернуться к фотографиям, сделанным во время поездки. Одна из них, где камера зафиксировала круглые настенные часы без стрелок, деревянные рейки с гвоздями, на которых висят резиновые противогазы, четко слилась в моем сознании с картиной "Супрематизм" Казимира Малевича. Я нашла ее в интернете и соединила фото и оцифрованную картину в коллаж. Пространственное сходство меня удивило: ритм, соотношение формы совпадали до мелочей. Супрематизм Малевича как манифест модерна, мобилизации творческих сил "новых людей" и фотопамятники атомного распада тоталитаризма, положенные рядом, явились визуальной эпитафией советской империи, ужасной своим правдоподобием.

Визуальное пространство стало для меня своеобразным полем интеграции, где вещи сошлись воедино, а эстетический опыт явился как колебание между эффектом присутствия и эффектом значения. Вместе с тем разница между абстрактными полотнами и фотохроникой была очевидна. Это позволило мне поместить память о зоне отчуждения в художественный контекст, в пределах которого справиться с болью оказалось возможным.

Важное терапевтическое значение для меня также имела возможность поделиться своими работами с аудиторией, открыть экспозицию в Киевском музее "Чернобыль". В этом отношении, в контексте осмысления работы памяти и горя, немецкий теоретик культуры Вальтер Беньямин говорил, что память ― не инструмент для изучения прошлого, но его подмостки. Человек, актуализирующий свое прошлое, одновременно является и актером, исполняющим свою роль перед обществом. Независимо от того, ковыряется ли он в земле, архиве или продуктах популярной культуры, это практическая деятельность, осмысление горя. Только когда результаты поиска представлены публике как на сцене театра, осмысление горя можно считать завершенным.

Привлечение к искусству как творца или зрителя может помочь нам стать более целостными за счет того, что у нас появляется возможность в полной мере осуществлять внутреннее осмысление горя и работу с памятью, поскольку искусство предоставляет нам пространство для законного места скорби в жизни человека. Но вместе с тем нужно понимать, что культурная память о катастрофе - это сложная, с точки зрения внутренней экологии, среда. Отчасти из-за дуализма значения места памяти: с одной стороны, оно собрано своим именем и заперто в собственной идентичности, а с другой - нынешние места памяти как образцы современного искусства представляют собой пространство, открытое к расширению своих значений.

Таким местом памяти можно считать посвященный памяти жертв террористической атаки в Нью-Йорке 11 сентября 2001 г. Мемориальный комплекс "Нулевая отметка", открывшийся тринадцать лет спустя тематической художественной выставкой "Визуализация немыслимого: художественный ответ на 9/11". Картины для экспозиции предоставили 13 художников, большинство из которых во время упомянутых событий жили на Манхеттене, и каждый из них потерял в этот апокалипсический день своих родных и близких. Представленные работы глубоко резонируют с чувствами тех, кого не оставляют травматические воспоминания, связанные с террористической атакой на США.

Так, работа "Жест" Манджу Шандлер, манхеттенской художницы, которая была в самом центре Нью-Йорка во время трагедии, представляет собой художественную инсталляцию из почти трех тысяч небольших картин, где на каждой изображен человек, погибший во время теракта, - от пожарника до пилота захваченного самолета.

А работа уроженца Бруклина художника Кристофера Сочедо "Всемирный торговый центр как туча" связана со скорбью автора по своему брату-пожарному, который погиб, выполняя свой профессиональный долг в северной башне центра.

Следует заметить, что жители Нью-Йорка очень редко посещают этот музей, боясь ужасных воспоминаний о 11 сентября. При этом кураторы выставки настаивают, что выбор работ именно местных художников, чьи неподдельные чувства и память о событиях созвучны с переживаниями ньюйоркцев, обусловлен желанием помочь тем, кто больше всего пострадал от трагедии, справиться с травмирующими воспоминаниями. Художественная визуализация настолько сильных эмоций, объединяющих большое количество людей, может смягчить боль, избегая ретравматизации. "Это ряд непростых историй. И очень сложно заставить людей понять, что правильно будет с ними разобраться и оживить болезненные эмоции уже в ином контексте. Только так можно с ними справиться и стать более сильными", - утверждает Кари Уоткинс, исполнительный директор Национального мемориала и Музея города Оклахомы.

Таким образом, визуальная практика, имеющая некий резонанс с категорией памяти, позволяет открыть новые образы восприятия увиденного, уточнить восприятие и понимание опыта, связанного с горем. И в этом смысле способность трансформировать переживание можно считать не только привилегией, но и важнейшей функцией эстетики. О насущности поиска путей конструктивного преодоления памяти о горе говорят, например, результаты психоаналитических исследований посттравматического синдрома в Германии, свидетельствующие о том, что травматический опыт передается от поколения к поколению. Следующее, и даже третье поколение, живущее после социальной катастрофы, демонстрирует субнормальное психологическое здоровье и социальное функционирование. Причем это справедливо в отношении потомков как жертв, так и преступников.

То есть можно ожидать, а в нашем случае и наблюдать, что в обществе, где смерть ― это табуированная тема, и работа горя сознательно или бессознательно блокируется, настоящее поколение вспоминает многочисленные катастрофы минувших лет и переживает ужас перед будущим, так и не выяснив свое место в настоящем. Таким образом, лишенные возможности разделить между собой пережитый опыт страдания, разные общественные группы культивируют свои версии прошлого. Именно эти версии формируют их этнические, поколенческие и даже профессиональные идентичности, определяют преимущества, придают смысл их замкнутым мирам и неизбежно приводят к ситуации "войн памяти", которые ведут государства, партии, лидеры мнений.

В связи с этим должное осмысление того, как может быть перезапущен культурный механизм памяти и скорби и на каких подмостках, представляется особенно своевременным и важным в контексте обозначенных вызовов настоящего. И в этом смысле визуальное искусство как инструмент социального выражения личной травмы и общественного горя, придает не только своеобразное достоинство скорби, но и предлагает способ справиться с ней и навсегда вынуть кирпич горькой судьбы из фундамента украинской нации.

Войти с помощью Google

Войти с помощью Google