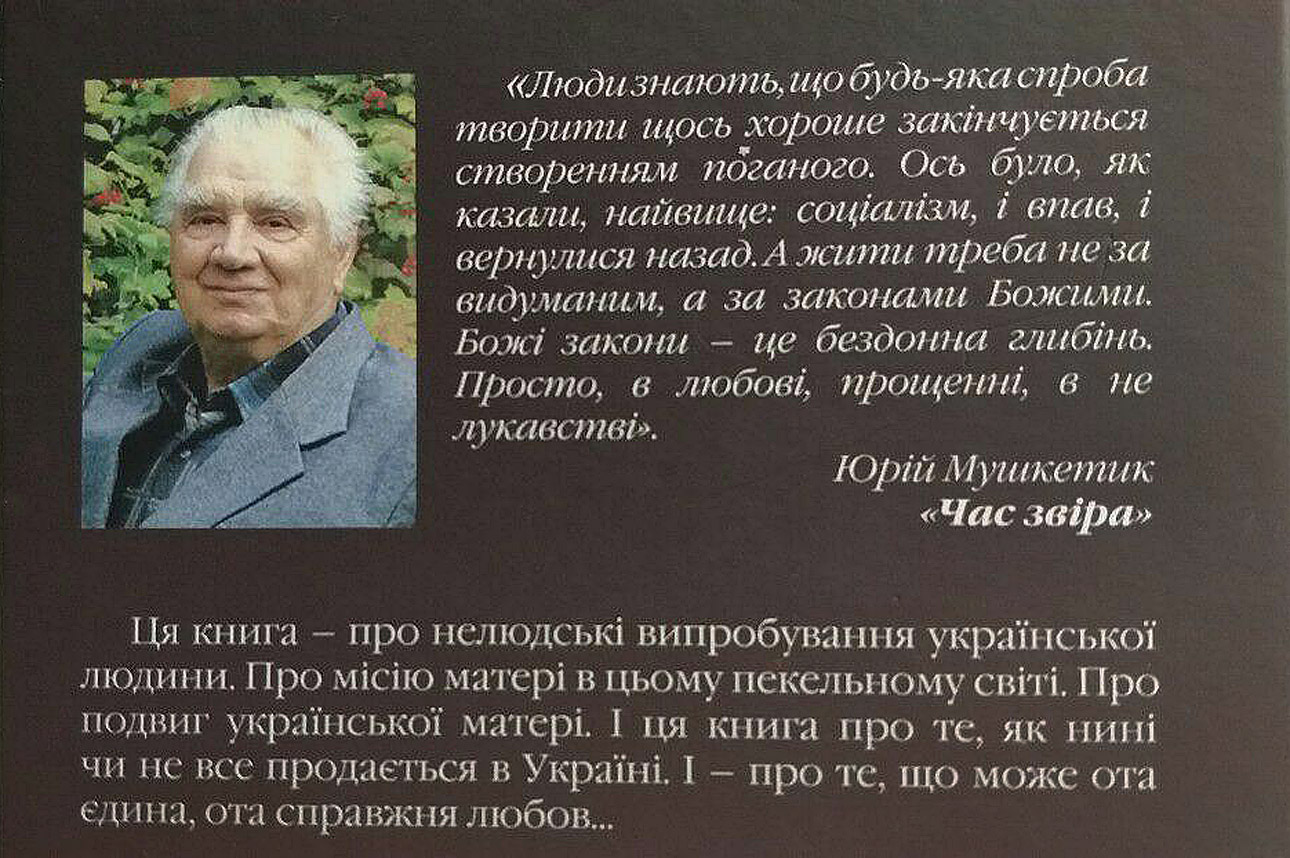

На 91 году ушел из жизни Юрий Мушкетик. Этой весной, на его уютной даче в Конче-Озерной мы немного поговорили - о творчестве, о советских критиках, о стукачах и цензорах. А еще - о его роде, Голодоморе и друзьях, многие из которых уже "за гранью".

Он -- талантливый прозаик, стоявший у истоков Народного Руха и Общества украинского языка имени Тараса Шевченко, многолетний редактор литературного журнала "Дніпро" и председатель Союза писателей Украины, лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко.

Бывает, что особенным людям дается особая память, чтобы свидетельствовать обо всей эпохе. С Юрием Михайловичем можно часами говорить о литературе ХХ века и о сегодняшнем дне. Он великолепно рассказывает об успехах и кризисах украинского писательства, а по памяти, несмотря на свой возраст, свободно декламирует множество стихов и текстов. При этом он очень скромно оценивает и свой неоценимый опыт, и собственный вклад в украинскую литературу. А скромность ныне редко встречается.

- Юрий Михайлович, почему для дебютного романа вы выбрали именно тему об атамане Семене Палие? Это было связано с юбилеем Переяславской рады 1954 года?

- У меня был замечательный учитель в университете Шевченко - Сергей Маслов. Он сделал мне пропуск в научную библиотеку, которой могли пользоваться только преподаватели. Вот я и нашел там сведения о героической фигуре Палия. Он мой земляк, из Борзны. Начал я роман... А потом думаю: "У парня нет ни одной напечатанной строки, а он замахнулся на роман! Может, это графомания?". Возникли некоторые сомнения. Отложил роман. Давай, думаю, сяду за рассказ. Написал два. Один отнес в журнал "Барвінок", второй - в журнал "Дніпро". Проходит месяцев четыре - нет ответа. Иду в "Барвінок", а там не могут его найти. Тут заходит ответственный секретарь и говорит: "Так он уже печатается в свежем номере!". Это был мой настоящий триумф! И в "Дніпрі" вышел. Тогда я понял, что не графоман (смеется), и вернулся к роману...

- Студенту гонорар выписали?

- Конечно! В "Дніпрі" большой рассказ был, "Перед грозою". Но дали банкнотами не по 10 или 25 рублей, а по одному! Так я обложился этими пачками под пиджаком - боялся даже на улицу выйти.

- Конечно, на портфель ведь еще не заработали! А вообще, какие тогда были гонорары?

- Были тарифы за один печатный лист, это соответствует 16 страницам в книге. Так вот, начинающим за лист платили по 200 рублей, членам Союза - 300, а классикам, таким как Гончар, Загребельный, - 400. Со временем и я достиг тарифа классиков (смеется).

- А все же, как удалось студенту издать роман?

- Сначала надо ведь написать. Писал на подоконниках, на кухне в общежитии... Потом понес в издательство "Дніпро". А там надо мной подшутили. Говорят: мы занимаемся только переизданием. Когда станете классиком, тогда и приходите. И улыбаются! Направили в издательство "Радянський письменник". Там рукопись взяли, но возмутились: не могут студенты романы писать. Перечеркнули и написали: "Повесть". А тираж огромный! Выписали такой гонорар, что я родителям дом купил в Вышгороде. Потом еще Москва издала двумя изданиями, одно из которых праздничное.

- В 50-х годах прошлого века немало литераторов выбирали тему единения Украины и России. Иван Ле написал роман "Хмельницький", Натан Рыбак - двухтомник "Переяславська рада". Они воспевали это единение, как это было надо советской историографии. Удалось ли вам избежать партийного влияния в романе "Семен Палій"?

- К сожалению, нет. Я не скажу, что наврал о чем-то. Потому что сам Палий ориентировался на Москву. Но сейчас я бы так не написал.

- А кто оценивал соответствие текста исторической правде?

- О! Тогда историческое произведение без рецензии Института истории не печатали. Мне дали положительную рецензию. Но ведь, понимаете, у них была своя "историческая правда" и свои, партийные, источники этой "правды".

- Многие советские писатели, которые не просто печатались, но и издавали многотомники, сегодня абсолютно забыты: Корнейчук, Левада, Собко, Панч, Рыбак и другие. Это объективный процесс?

- Думаю, что да... Поскольку значение их творчества разное. И время дает оценку. С одной стороны, немало тех, кто писал за деньги, продуцируя макулатуру ради гонораров и должностей.

А с другой - были посредственности, которых тоже поддерживала власть, чтобы создавать определенный контраст с русской литературой... Один из партийных кураторов приносит в журнал повесть. Мы отклоняем из-за отсутствия литературного дарования. А он начинает мстить. И где-то все же издается, в другом издательстве. Кстати, по поводу настоящих талантов, то поэзию Лины Костенко или прозу Григора Тютюнника, Анатолия Димарова надо сейчас переиздавать.

- Кого еще из советской эпохи следует переиздать, кроме названных?

- Замечательный писатель был Иван Сенченко. Юрий Збанацкий, - его лучшее произведение "Єдина". Юрий Смолич, особенно его воспоминания "Розповіді про неспокій"... Леонид Смилянский, Леонид Копыленко, Петр Панч... Леонид Первомайский - роман "Дикий мед", Анатолий Шиян - роман "Гроза".

Только надо восстановить эти произведения в первоначальном виде. Шиян, например, пишет о времени Директории. Повествование идет от лица петлюровского офицера. В одном из эпизодов он спасает девушку. А в книге напечатали "гвалтує". Это так поработала цензура. Все белое переписали в черное. А роман замечательный был... Так же надо издать в первоначальном варианте "Бур'ян" Андрея Головко, а Дмитрия Мищенко - романы "Батальйон необмундированих" и "Хліб наш насущний".

- Но из поэзии вы вспомнили только Лину Костенко...

- Ну что вы! Были поэты с большой буквы. Расскажу о гениальном, удивительном, но надломленном поэте Мыколе Холодном. Думаю, что когда-нибудь он придет к читателям с теми стихами, которые чаще всего не печатали. Будет время, и всех забудут, но его - никогда!

- Это ему принадлежит строка "Поетів не стане завтра - залишаться члени спілки"?

- Да! Вот послушайте отрывок из его "Балади про чорну птицю" (читает наизусть):

"Трупи клав на вози

Тридцять третій рочок,

Хоч бери та гризи

Комсомольський значок.

Жінка кинула чоловіка

І торби на горба.

Подаруй їй, Владико,

Колосочок з герба."

Представляете, такое написать в пятидесятые годы? Но это был мужчина крученый. И сам ломался, и его ломали... Диссиденты Мыколу не очень признавали почему-то. Как-то сторонились... Вот, например, он приносит мне как редактору журнала "Дніпро" папку стихов (хотя в отделе стихотворения забраковали) и говорит: "Прочитайте". Я читаю. Стихи, в то время, все антисоветские, непроходимые. Я опускаю голову и говорю: "Мыкола, мы таких стихов не печатаем". Он на следующий день приходит и снова кладет папку. А там стихи о Ленине, о партии, об "ура, ура!" Я поднимаю голову и говорю: "Мыкола, мы и таких стихов не печатаем". Приведу еще один стих Мыколы Холодного, от которого волосы дыбом становятся:

"Сьогодні у церкві коні ночують і воду п'ють. Сьогодні новим іконам прочани поклони б'ють. Сьогодні ґвалтують рації про мера шлункові болі. Сьогодні зникають нації - а світ очманів на футболі. Сьогодні комусь на згадку подарували літак. Сьогодні у полі дядько гнилий підібрав буряк. Сьогодні жива колекція побільша по той бік ґрат. Сьогодні у клубі лекція: "Людина людині - брат".

- Какие контрасты!

- Чувствуете, какая стихия?! Или вот Тарас Мельничук:

"Людей обнюхують вівчарки,

Від огню осліпли журавлі,

А Росія закотилась в чарку

Під салют космічних кораблів.

Тільки б чарка, чарка і вівчарка,

Тільки більше й вище, Русь, гуляй,

А ти, бідна і нещасна чайко,

З дітками тікай поза Дунай.

Не втекла від дикої навали,

Все потопом, потоптом усе,

Знову автомати заспівали, -

Джміль із полігону кров несе."

- У вас замечательная память, Юрий Михайлович!

- Раньше была... Когда-то сижу на совещании - рядом композитор Александр Билаш. Жалуется, что настоящих текстов нет. Говорю: "Я тебе сейчас напишу стих!" - и беру лист бумаги, ручку. На следующий день звонит: "Прекрасная песня получилась! Через несколько дней слушай по радио и радуйся". - "Э, нет, пусть радуется автор Тарас Мельничук", - отвечаю. - "Кто такой?" - "Из малоизвестных", - говорю. Вот так, если бы не память, не было бы песни "Знов цвіте червона журавлина".

- Юрий Михайлович, цензура была всесильной? Или могла промолчать перед талантом?

- Цензор мог зачеркивать и править тексты как ему захочется. Доходило до смешного. В одном из романов, не помню, какого автора, есть эпизод, где он ее обнял, поцеловал, а дальше - эротическая сценка. Цензор зачеркивает и пишет: "...и т.д. и т.п.".

Выходит роман в печать, и люди читают: "Он ее обнял, поцеловал и т.д. и т.п.". Или в пьесе Ивана Микитенко гетман Скоропадский выступает перед народом: "Мы принесли вам волю!" Цензор зачеркивает и просит переработать прямую речь. Я говорю: как это мы сделаем без автора? А тот отвечает, что не подпишет номер. А если журнал не выйдет, то беда будет, - люди останутся без зарплаты, читатели - без чтива. Я правлю: "Ми принесли вам канчуки, ми принесли вам зашморги!". Несу цензору снова. Тот поднимает глаза: "Вы что, меня за полного идиота считаете?".

- Можно ли было как-то повлиять на цензора?

- Ну, рюмку ставили, угощали. На нашего цензора Ивана Трофимовича Кошового это действовало. Бывало, звоню ему, а он отвечает: "Добрый день! Одиннадцать", - и кладет трубку. О, я теперь знаю, что он снимает одиннадцать страниц из нашего журнала. Я как раз тогда работал в журнале "Дніпро" главным редактором. Это означает, что надо срочно добавить материал на такое же количество страниц, потому что если снимает, то уже не уступит. Каждая страница должна быть со штампом цензора, иначе в печать не пойдет.

- А кто работал на цензорской ниве? Филологи?

- Да нет... Отставники, замполиты, партийные деятели. Кошовой был подполковником запаса, политруком бывшим. Кроме него, верстку подавали в ЦК комсомола, поскольку журнал был их органом. Там тоже просматривали бдительным оком. Видите, по правилам, когда наш цензор находил крамолу, то должен был немедленно докладывать в ЦК комсомола и главному цензору. А так Трофимович немного упрощал ситуацию и избегал конфликта.

- И где размещался этот главный цензор?

- На улице Прорезной (тогда называлась "Свердлова") было такое учреждение - "Главлит". Вот там работали главные цензоры. Получается, цензоры существовали, но цензуры официально не было.

- Вас можно причислить к когорте шестидесятников?

- Лучше к тем, кто помогал им. Во время моего руководства в журнале "Дніпро" мы печатали и Светличного, и Стуса, и Сверстюка, и Дзюбу под псевдонимами. Поскольку они были под запретом. Уже никто их не печатал, а мы печатали. Помню, у Стуса было псевдо Петрик.

- Но вы серьезно рисковали?

- Конечно! Как руководитель я должен был стоять на страже, чтобы на полосы не просочились запрещенные авторы. Иногда некоторые из коллег так посмотрит на меня: "И оно тебе надо?.." А все же надо. Поскольку наш коллектив служил Слову, а не партии. Надо было рисковать! Меня не раз спрашивали, кто это скрывается за псевдонимами. Отвечаю, что советские законы разрешают человеку пользоваться псевдонимами. "Мы тебе покажем советские законы!" - кричал однажды партийный деятель. Так разозлился и пальцем тычет в содержание: "Кто такая Ганна Квасик? Отвечай!" Я облегченно вздохнул, поскольку это точно не диссидент. Набираю телефон редакции, а мне и говорят: "Это Чмыхало - секретарь обкома комсомола из Донецка". Тогда этого партийца аж перекосило. "Видите, - говорю, - и вам неудобно, и мне..."

А могли же очень просто вычислить - позвонить в бухгалтерию и узнать, кто получал гонорар за такое-то произведение. Слава Богу, пронесло! У партии все время были претензии: сначала к критике, позднее - к прозе и поэзии, потом уже и к юмору! Говорю откровенно, страха наберешься, ведь каждый день в таких условиях. А утром идешь - очередь около киоска за журналом, и уже приятно.

- Сейчас трудно даже представить, что партия так влияла на творчество! И как можно было писать в таких условиях?

- Писатель не может не писать. Если может - то не писатель, графоман... Давление на литературу начиналось с самого автора. Этот "внутрішній цензор", о котором так метко написала Лина Костенко, держал писателя в страхе: не дай Бог нарушить нормы социалистического реализма! Но даже то, что авторы размещали между строк, безжалостно редактировалось. Резали, кроили, удаляли целые страницы и разделы, как, например, в романе Анатолия Димарова "І будуть люди". Преодолеть этот пресс было почти невозможно. Но если у меня и есть какая-то заслуга, то это то, что дважды удалось преодолеть систему и издать двух замечательных авторов. Первый - Роман Андрияшик и его "Люди зі страху", где он показал войну с другой стороны, а потом продолжение - "Додому нема вороття". Сильнейшие романы! Так тогда не писали. Я прочитал, потом члены редколлегии, редактора отделов. Ну, а со временем приносят мне на подпись, чтобы отправить в печать. Я не узнал произведение, - полностью искромсано! Всю ночь сидел над машинописью, пока восстановил, как было. Решил, что моя жизнь ничего не стоит, только бы этот шедевр увидел свет. Утром отдал машинистке: "Перепечатайте, и только мне в руки!" Потом я подписал, дальше технический редактор - и в печать. Это просто случайность, что роман не затрепали, и он дошел до читателей.

Вторая победа - Феодосий Роговой и его роман "Свято останнього млива". Я с Григором Тютюнником рыбачил на Днепре, и он рассказал об этом произведении. Когда я вышел на работу, сразу спросил о нем в редакции. Мне и говорят, что роман уже отослали автору. Покажите рецензию. Показывают. Внутренняя рецензия заканчивалась словами: "Бросьте писать. Займитесь общественно-полезной деятельностью". Я начал быстро спасать ситуацию: написал письмо на Полтавщину и пригласил автора приехать ко мне. Когда он приехал, мы целый день проговорили. Немного поругал его, потому что он протестовал против коммунистического преобразования природы, а именно - против водохранилищ на Днепре.

- Так там же весь сюжет произведения вокруг села, которое идет на дно Кременчугского моря.

- Да! Разве с такой темой можно напечататься? Я нашел ему рецензента, Анатолия Димарова. Толя все эти моменты деликатно обозначил. Роговой с присущей ему импульсивностью протестовал против такой критики. А я спрашиваю - дескать, что в самом конце написано? "Рекомендовано в печать!" - "Тебе кто-нибудь такой вывод давал? Езжай домой, поработай, присылай произведение в редакцию снова и мне лично письмо". Через год роман напечатали. Позднее я выдвинул его на Шевченковскую премию.

- А над самим Юрием Мушкетиком тоже издевались критики и цензоры?

- Я не исключение... Моя покойная жена была химиком и работала в Институте органической химии. И вот именно из жизни института я взял сюжет для романа "Белая тень". Как только он был напечатан в журнале "Вітчизна", как его разгромили: Николай Шамота - директор Института литературы, критик Лазарь Санов. Позже роман выходит в переводе на русском в журнале "Дружба народов" в Москве. Аж тогда (!) в Киеве разрешили, чтобы он вышел отдельной книгой, но уже в искалеченном цензурой варианте. Потом были переводы на литовский, болгарский, немецкий, испанский...

- В этом романе вы вывели персонажем вашего друга Алексея Коломийца?

- Да. Но я не хотел бы об этом говорить. Наша дружба распалась... Все мои друзья уже за гранью... Был у меня старший университетский товарищ, Анатолий Косматенко, - выдумщик! Был мне как отец. Спился... Дружил я с Анатолием Морозом (без руки), Анатолием Димаровым, Григором Тютюнником, Алексеем Коломийцем, Анатолием Костенко (диссидент и сосед), Прокопом Мисником (критик, сосед). Меня окружали честные люди. Нет никого...

- Стус, Светличный, Сверстюк и другие были репрессированы... Не хотелось ли вам тоже поднять слово жгучей Правды?

- Вы задали мне большой и болезненный вопрос... Не хватило мне мужества, не хватило решительности. Хотя мы и дружили со Светличным, но я в первые ряды не встал... Вместе со мной в журнале работали единомышленники. Мы многое обсуждали, но все были под колпаком. Однажды завотделением критики Иван Бойчак приходит на работу на костылях. Он был фронтовик, без ноги. Но обычно ходил на протезе. Ох и острый на язык! Спрашиваю: Иван, что случилось? А он и говорит: мол, вызывают в КГБ, так, может, на костылях не так быстро заберут.

- А стукачей в редакционном коллективе не было?

- Были, но мы их знали. Однажды я где-то около полуночи возвращался домой. Троллейбус едет по Крещатику, и я в окно вижу, что в моем редакционном кабинете свет. На следующий день пришел раньше и спрашиваю уборщицу: "Что вы делали в моем кабинете так поздно?" Она отвечает - дескать, спросите того-то... Не буду называть фамилии... Я к нему, а он: "Была проверка столов". Я понимаю, что искали диссидентскую литературу, самиздат. Спрашиваю: "А почему это они именно тебя пригласили в свидетели, а не меня?" Тот аж побагровел. Бывало и иначе: когда из ЦК комсомола направляют к нам работника с миссией следить и докладывать, а он со временем становится нормальным человеком. Видит, что мы никакие не враги народа... Один писатель рассказывал, как его вызвали в КГБ и давай склонять к сотрудничеству. Тот долго упирался, а потом и говорит: "Ну как вы это представляете? Например, Малышко с кем-то разговаривает, а мне стоять рядом и записывать, что ли?" - "А ты не волнуйся - на Малышка у нас свои малышки имеются!" - отвечают.

- Но тогда в любви к Украине нельзя было признаться, даже само слово "Украина" вычеркивали или заменяли на "Родина".

- Вы правы. Я долго не мог понять, читая стихотворение Сосюры "Любіть Україну", за что автора так поносят. Позже понял, что партии не надо было, чтобы кто-то любил Украину. Помню, как хоронили Сосюру. На Байковом кладбище поставили трибуну большую, где стояло все политбюро, а у гроба -трибуна поменьше, а на ней Малышко. Вот Малышко выступает и вдруг, обращаясь в сторону политбюро, произносит: "Это они тебя лишили жизни, они загнали на тот свет!" Я это слышал, и у меня даже мурашки по телу побежали. А когда раньше Малышко был секретарем парткома Союза писателей, то Сосюру критиковал вместе со всеми...

- Юрий Михайлович, а как вы сами оцениваете собственное творчество?

- Я написал очень много. Но смотрю на это критически. Часть из того умерла. А часть будет жить. Лучшие мои произведения - "На брата брат", "Яса", малая проза последних лет.

- Я помню, в 80-е годы ваш роман "Яса" продавался в киосках "Союздруку". А они ведь были чуть ли не на каждом перекрестке. Как вы прокомментируете тот факт, что в советской Украине издавалось больше украинских книг, чем теперь?

- Вы задали весьма трудный вопрос. Вроде и цензуры нет, вроде и свобода есть... Думаю, что хватит искать ответ. Надо более решительно поддерживать книгоиздание, книгораспространение, больше образовательных передач на радио и телевидении, литературных конкурсов и аналитических программ. Надо реанимировать классику, больше ставить на сцене, снимать кино. Надо возродить институт критики. Потому что сейчас у кого есть деньги, тот уже и писатель, поскольку имеет возможность издаваться. А какова художественная ценность того писательства? Кто скажет?

- Критика нужна, безусловно. А как насчет цензуры?

- Вы знаете, тоже нужна. Особенно там, где есть вопросы морали, духовности, патриотизма, здравого смысла, наконец. Должная лелеяться культура слова!

- А кто из современных писателей вам нравится?

- Мирослав Дочинец, Иван Корсак, Дмитрий Иванов, Любовь Голота, Мария Матиос, Валентина Мастерова.

- Когда вы начинали писать, чьим творчеством были увлечены, на кого ориентировались как на образец?

- Меня очень увлек роман югославского писателя Меши Селимовича "Дервиш и смерть". Это роман-притча, в котором много философских мыслей. Кажется, что равного ему, может, и нет в мире.

- Юрий Михайлович, расскажите, пожалуйста, о вашем роде…

- Я родился в Вертиевке под Нежином. А мать - из большой семьи соседнего села Володькова Девица (при советах его переименовали в Червоные Партизаны). Дед был кузнец безногий. Как провозгласили Украинскую республику, дед от села поехал на выборы гетмана в Киев. За это его расстреляли прямо в селе большевики. Был такой в селе Николай Кропивьянский - командарм украинской большевистской дивизии. Дед говорит этому убийце: "Я же твоего отца от смерти спас!" А он ему пулю в грудь. Пуля навылет, еще и штыком насквозь проколол - и в яму. Дед каким-то чудом вылез из той ямы и приполз к дочери, моей матери то есть. Она проходила медсестринские курсы и спасла его. Позже пришла коллективизация - не захотел идти в колхоз. И вот этого инвалида назвали кулаком и отправили в Сибирь, откуда он не вернулся. Осиротели четырнадцать детей! Одиннадцать своих и трое приемных.

- А как вы пережили Голодомор?

- Мне было всего четыре года, и я плохо помню детали. Мать занесла в торгсин серебряное одеяние с венчальных икон, за них дали немного муки и пшена. Так мы выживали... Помню базар в Нежине, где под прилавками прятались голодные дети. Торговки их прогоняли и били. А одного беспризорного очень сильно избили. Мама моя увидела и бросилась к ним. Говорит - это же мой ребенок, прекратите! Забрала его, вывела подальше, еще и хлеба ломоть дала... Как-то в 33-м мы вышли во двор... а там мальчик лежит... по лицу мухи ползают... А меньший братец возле него на коленях: "Ваня, встань, ну же встань!" Мама Ульяна Онуфриевна Будко-Мушкетик - святой человек - забрала того мальчика, и он жил с нами. А неподалеку были такие села, где на въезде на палках жгуты соломы торчали. Это означало, что в селе нет ни одной живой души. И вот вдруг привозят в такое село переселенцев из России. Они в дома - и стремглав назад: в домах мертвые лежат... В коллективизацию в селе расстреляли более 50 человек, а от голода сколько умерло - Бог знает... Такого нам наделала советская империя...

Так вот о маме... Она была безграмотной. И только представьте: беспартийная, еще и дочь кулака, становится председателем самого большого на Черниговщине колхоза! Несколько раз ее хотели снять, но люди снова переизбирали. Когда я утром просыпался, мама уже была на поле, когда ложился - она только возвращалась.

- Это именно о вашей маме повесть "Така її доля"?

- Да. Она ведь даже зарплату себе не выписывала!

- Невероятно!

- Говорила: "Люди не получат, чего мне брать…" Потом советская власть над ней поиздевалась - пенсию-минималку дала, целых 12 рублей! Как же она возмущалась по этому поводу! А я ее обнял и говорю: "Мама, я ведь зарабатываю. Не пропадем". Еле успокоил. Такая благодарность от власти... Отец мой из Вертиевки - прошел три войны. Дважды был в плену. Очень поздно закончил пединститут в Нежине и потом преподавал в школе математику. Пенсию тоже маленькую получил, поскольку был в плену, и потому войну в стаж не учли вообще. Так получается, будто прогулы были...

- Юрий Михайлович, в рассказе "Смерть Сократа" вы пишете: "Чтобы искать истину, надо сначала найти тихий уголок". Вы нашли истину - или еще в поиске?

- ...Раз начал, надо идти до конца.

- Вы верующий человек?

- ...Хотел бы верить, но не верю. Я до того разочарованный человек, дорогой мой, что не верю в людей. Сколько уже прошло времени: советская власть, годы независимости... И никто не позаботился о человеке! О простом человеке... Только о себе! Почему бы в Украине не принять закон о налоге на богатых? В других странах он есть. Но разве власть пойдет на такое? Это же облагать налогами себя и своих компаньонов. Я надеялся на Ющенко, потом на Порошенко, - но напрасно!

- Еще одна ваша цитата: "Слово, пущенное меж людей, прорастет быстрее, чем любое семя". Вспомните, сколько уже было пущено тех слов: и "Расстрелянное Возрождение", и шестидесятники, и диссиденты, и кровь, которая сейчас льется за Украину. Когда же они прорастут, те слова?

- Если бы они не проросли, то некому было бы оборонять Украину. Сегодня мы наблюдаем небывалый подъем патриотического духа! Но то, что эти ростки скрупулезно топчут, высмеивают и издеваются над ними, - факт. За это должна быть ответственность. Широкой дороги украинскому языку и до сих пор нет... Посмотрите, как попрошайничает старейшая писательская газета "Літературна Україна". Очевидно, что государству она не нужна...

Как и Союз писателей... Они же такие распри развели в том Союзе! Я говорил Михаилу Сидоржевскому, что во все времена писательская организация была источником украинства. И сейчас это последняя баррикада, которую надо беречь. Получается, что государству Союз тоже не нужен. Когда раньше там были стукачи - так нужен был. А теперь зачем - чтобы критиковал власть? Древние греки говорили, что когда выборы в руках народа, то и власть в руках народа. У нас выборы в руках олигархов - вот где причина кризиса!

- Джавахарлал Неру писал, что самый большой враг наций - это интеллигенция, воспитанная в период оккупации. Вашего друга Анатолия Димарова спасали юмор и горы, куда он убегал от советчины. Как вам удалось избежать влияния советской оккупации?

- Я старался быть честным. Так воспитали меня родители. А еще - любовь к родной земле и родному слову. И, конечно, круг единомышленников. Всегда возле меня были такие люди, с кем я чувствовал себя украинцем. Это фундамент духовного выживания.

- Говорят, вы сейчас работаете над воспоминаниями?

- Воспоминания я написал, но не издал. Пусть уже после меня увидят свет... Теперь уже не работаю, потому что не вижу. Некоторые рассказы из ненапечатанного думаю подать в издательства.

- Юрий Михайлович, вы с оптимизмом смотрите в будущее?

- Я уже не смотрю, а оглядываюсь в основном... С оптимизмом могу утверждать только одно: Украина была, есть и будет - это точно!

Из воспоминаний Анатолия Димарова:

"Как-то вечером позвонил мне мой сосед Юрий Мушкетик, тогда редактор "Дніпра":

- Ты можешь зайти ко мне?

- А что там у тебя: свежая водка (Мушкетик почти никогда не пил)?

- Почти угадал. Зайди.

Я пошел, заинтригованный.

Открыв дверь, провел в свой кабинет. Показал на письменный стол. Там не было ничего, лежала только папка с какой-то рукописью.

- Видишь, что это такое?

- Ну-у... чья-то рукопись, наверное. - Я уже привык к тому, что Мушкетик рукописи, которые ему особенно нравились, приносил домой, чтобы еще раз (а может, и не раз) перечитать, наслаждаясь особенно удачными местами, - среди нашей писательской братии редко встречались люди, которые так радовались бы чужим успехам. На этом письменном столе побывали стихи Лины Костенко и Николая Винграновского, и проза Григора Тютюнника и Валерия Шевчука, и младших - Владимира Дрозда и Евгения Гуцало, и он часто-таки звал меня к себе:

- Вот послушай!.. Ты только послушай!.. - декламировал стихотворение, а то и читал целый прозаический отрывок. Прочитает и смотрит ревниво: неужели не понравилось?

- Не рукопись, Толя, а бомба! "Щаблі" Якова Стецюка. - И взволнованно стал пересказывать содержание повести..."

Войти с помощью Google

Войти с помощью Google