На долю львовского поэта Николая Петренко, которому сейчас 93 года, выпало неслыханное количество испытаний: Голодомор, концлагеря, репрессии, попытка выжить в советских идеологических тисках.

Об этом и не только - в интервью патриарха украинской литературы.

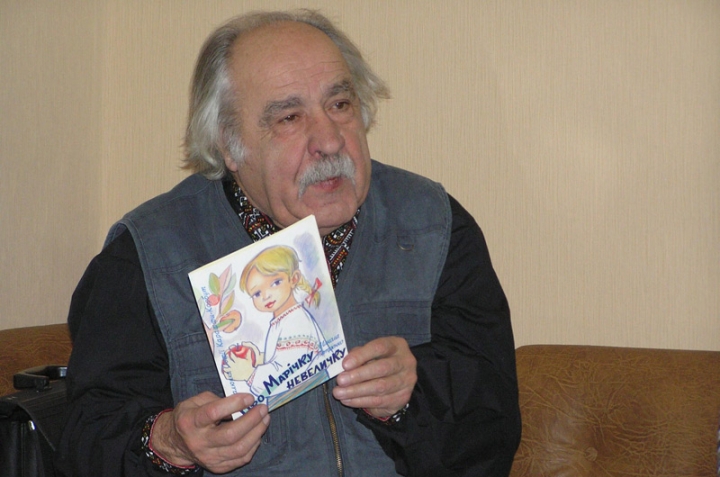

Николай Евгеньевич - автор многих сборников стихов, прозы, пьес, детских произведений. А еще - автор либретто к музыкальным спектаклям и более 200 песен. Среди его самых известных текстов - "Намалюй мені нічь" (эти стихи, положенные на музыку Мирославом Скориком, стали популярной песней, которую исполняла София Ротару). Его же стихам также давали музыкальные крылья композиторы А.Кос-Анатольский, В.Ивасюк, И.Билозир. В свои годы поэт в замечательной творческой форме, - выступает как традиционно, в бумажных СМИ, так и в соцсетях.

- Николай Евгеньевич, через вашу жизнь прошли почти все лихолетья ХХ века. И самая первая из бед - Голодомор. Вам было тогда всего восемь лет. Об этом вы неоднократно писали в стихах. Кого из родных потеряли?

- Погибли только дед и баба. Мне становится жутко, когда вспоминаю те годы. Самое страшное - безумные женщины… Это мало исследованная тема. Все случаи детоедства связаны с материнским безумием. Они убивали собственных детей… Голод превращал людей в зверей. Те, кто его устроил, не будут иметь покоя и на том свете…

А вообще, все три голодовки - последствия имперского плана мирового владычества Кремля. Посудите сами: первый голод - призыв к мировой революции, созданию пятимиллионной армии; второй - индустриализация, "пересадим буденовцев с коня на танки и самолеты"; третий - создание атомной бомбы. А на все это нужны деньги и украинской хлеб.

- Украина дорогой ценой заплатила за их амбиции. А как вам удалось выжить?

- Потому что отец был рабочим, а не колхозником, получал пайку хлеба на работе. Трудился электромонтером на Лохвицкой электростанции. Жили мы на окраине города, а все же не в селе. Поэтому и выжили… Кстати, на нашей улице стоял памятник Григорию Сковороде, сооруженный лохвицкими мужиками к 200-летию поэта в голодном 1922 году.

- И это был самый первый памятник Г.Сковороде в Украине, я не ошибаюсь?

- Правильно. Скульптором был сам Кавалеридзе. А рассчитались с ним 25 пудами пшеницы. Если бы не этот памятник, неизвестно, выжил ли бы Кавалеридзе. А еще - в Лохвице был театр, построенный в 1901 году по проекту Василия Кричевского. И все труппы, которые существовали тогда в Украине, приезжали с гастролями.

- Ваша семья большая была?

-Пятеро детей в семье. Когда подросли, мать пошла на работу в колхоз.

- Где вас застала война?

- В Черкассах. Я поступил в политобразовательное училище. Позднее такие училища называли культурно-просветительными. На следующий день после начала войны - комсомольское собрание. Пришел секретарь горкома комсомола, выступает и объявляет, что принято решение всем идти добровольцами на фронт. А мне 15 с половиной лет… Хотя были и старшие первокурсники, и под 17 лет. Собрали из пареньков роту на 40 человек, приставили лейтенанта с наганом и выделили три винтовки. Начали мы охранять деревянный мост через Днепр. А когда приблизился фронт, все отступают, а о нас забыли. Так что разбежались ребята по домам. Я прибрел в Лохвицу, а там уже немцы. Как-то надо было жить. Представьте себе, в период оккупации у нас создали замечательный театр, в котором ставили всю классику. Одним из руководителей был Григорий Заславец из Нежина. После войны актеры выехали на Запад, и я потерял их навсегда.

- Как вы оказались в концлагере?

- В конце октября 1942-го забирали молодежь на работы. Проводили облавы. Но тогда не очень и прятались, потому что негде было. Если найдут, накажут. Отец говорит: "Едь. Это же Европа. Мир увидишь. Среди людей не пропадешь". Забрали меня и сестру. Повезли через Киев и Сырецкий лагерь во Львов в Яновский лагерь. Там я встретил свой 17-й год. Несколько недель там, а потом - в Бухенвальд. Распределяли по филиалам Бухенвальда. Я попал в один из таких филиалов - лагерь Шкокбах, на металлургический комбинат "Купферундмессингверке". Работал в цеху, где изготовляли медный провод, лакировали его.

- Узники были только из Бухенвальда?

- Узников было примерно две тысячи и немцев тысяч пять-шесть. Мой мастер - Альберт Лессинг, бывший музыкант-коммунист, который бежал от Гитлера в Швейцарию. Его нашли и поставили ультиматум: либо ты отказываешься от идеологии, либо всю твою семью - в лагерь. Он отрекся от марксизма. Но работу ему дали тяжелую…

- Вас освободили американцы?

- Да. И, по договору, передали советам. Некоторые узники убегали, у меня же и мысли такой не было - хотелось домой. Но еще на несколько месяцев мы задержались, потому что надо было собирать урожай под Бреслау, сейчас Вроцлав. После этого нас отправили во Львов, снова в Яновский лагерь. Теперь там был фильтрационный лагерь НКВД. Мы могли свободно выходить в город, но ненадолго. Ведь вокруг патрули, комендантский час, а мы без документов. И вот садимся в поезд, и везут нас не в Киев или Полтаву, а на Донбасс.

- Так вы и домой не заехали?

- Нет! Кто же нас пустит? Они нас в трудовую армию - отрабатывать повинность на шахты Енакиева. И стал я настоящим шахтером. Уже позже, когда выучился на курсах на горного мастера, отпустили на неделю к родителям.

- Тяжелая была работа?

- По восемь часов в забое. Очень тяжело! Зато платили и кормили неплохо. И каждый день выдавали пайку от ЮНЕСКО: стограммовую булочку и 50 грамм масла.

- Как вы попали на Западную Украину?

- Из-за сестры Антонины. Она закончила педтехникум в Лохвице и по направлению поехала в Броды учительствовать. Похвасталась главному редактору местной газеты, что ее брат пишет стихи. А тот приглашает - пусть приезжает. Я приехал, меня оформили на работу. Это было лето 1947 года. Потом приехала еще одна сестра, младшая, и тоже учительница.

- Как вас, с востока, воспринимали на Галичине?

- Мы были между двумя огнями, так сказать. Например, надо, чтобы в каждой школе создавались пионерские организации. Это обязанность учителей - цеплять пионерские галстуки. А ночью ребята из леса стук-стук в окно. Говорят: если будешь так делать, то сама будешь висеть на этом галстуке.

Когда я приехал, поднялась новая волна коллективизации. Журналистам надо было освещать этот процесс. А никто не хочет идти в колхозы. Главный редактор говорит - я сам напишу. Подготовил материал, отвел целую колонку в газете о колхозе в селе Старые Броды. А тут прибегает посыльный: убили председателя колхоза. В тот же день, когда избрали его председателем, и убили. Такие времена были… А тут еще 1946–1947 годы. На Львовщине было много пришельцев из Центральной Украины, потому что там страдали и умирали от голода. Мы тоже от беды убежали. Галичане уже хорошо знали из пересказов, что это за колхозы. Помогали людям с востока выжить, давали им хлеб и работу. А когда начались колхозы и на Западной Украине, то и местным хозяевам трудно стало.

- Покойный Василий Захарченко в романе "Прибутні люди" хорошо об этом написал…

- А я это видел собственными глазами: было время, когда ломали позвоночник нации. По селам царило настоящее крепостничество. Паспортов крестьянам не выписывали, а без паспорта долго не проживешь, - поймают, еще и осудят. Поэтому либо в колхоз, либо на работу на Донбасс или на юг, либо же в лес к партизанам.

- Так вы на Донбассе отработали два года и уволились?

- О нет! Я просто сбежал, переписывался с сестрой, и она меня позвала.

- А сколько же лет надо было отбывать вашу трудовую повинность на шахтах?

- Всю жизнь. Можно было, правда, поступить в институт, но у меня же не было полных 10 классов.

- Григор Тютюнник тоже не отработал определенный срок по окончании училища, и его заключили на несколько месяцев в колонию. А вам бегство прошло просто так?

- Не прошло! Через три месяца кто-то донес или, может, выследили, но факт бегства установили и должны были судить. Спасибо сестре - выбегала. Дали мне новое наказание - трудовая армия на Камчатке. Еще четыре года там отрабатывал "грехи": ловил рыбу, рубил лес. Юность моя прошла в неволе… Потом, в 1951 году, снова поехал к сестре в Броды. Потому что в Лохвице уже не было дома, отец умер, а мать переехала к дочери на Львовщину, в село Шнырев.

- Сочинение стихов помогло вам устроиться на работу. А когда вы начали писать стихи?

- Где-то в 6-м классе. Когда впервые напечатался в районной газете, то отец сурово приказал: выучись на инженера, а тогда уже пиши! Он намекал, что писательство - весьма рискованный путь. В Германии я уже много писал. Но не было на чем. Какие-то бумажки, упаковочную бумагу находил и писал. Мастер Альберт увидел это и подарил мне прекрасный блокнот. Он прошел со мной всю жизнь, да и до сих пор в него заглядываю. А что касается работы в Бродах, то меня оформили корректором. Не было кадров вообще, а тут я… Ну и нагрузили на полную. Еще и стихи должен был печатать.

- Вы говорите, не было кадров. А куда же довоенные журналисты подевались?

- Их всех расстреляли или сослали в Сибирь. Ни одного довоенного журналиста не осталось!

- А писатели остались?

- В львовском союзе из довоенных писателей остались лишь коммунисты: Козланюк, Галан, Яцкив, Лукиянович, Бандривский, Пелехатый. Правда, было несколько и беспартийных: Вильде, Мыгаль, Макогон. Но за ними строго присматривали, им недоверяли. Кое-кого присылали для укрепления партийного направления в литературе, например фантаста Беляева.

- Когда вы перебрались во Львов?

- Немного поработал в Бродах и поступил в Львовский полиграфический институт. Конкурс был очень большой, но у меня была льгота - стаж работы по специальности. После второго курса я написал два фельетона и отнес в комсомольскую газету "Ленінська молодь". Напечатали и пригласили на работу. Опять корректором.

- То есть вы были студентом и работали?

- Да. Потом у меня вышел первый поэтический сборник. А у Романа Иванычука - книга рассказов "Прут несе кригу". Мы победили в литературном конкурсе, и нас обоих послали в 1957 году в Москву на Фестиваль молодежи и студентов.

- Тогда надо было в каждой книжке обязательно упомянуть о Ленине и партии, не так ли?

- Это так называемые паровозики. Если не вставишь, то дальше не поедешь. Но еще и соответствующий дух должен был быть. Я вам скажу, что книга моя должна была выйти в издательстве "Дніпро" годом раньше - в 1956-м. Редактором был Олесь Жолдак. Звонит он мне во Львов: "Приезжай!". Приезжаю в Киев и иду к Золотым воротам, - там тогда помещалась редакция. Думал, будем редактировать, а Жолдак мнется и говорит, что поговорим за рюмкой, и ведет меня в магазин "Вино и коньяки" (кажется, так он назывался) напротив оперного. Теперь на этом месте - длинный жилой дом. Заходим, а там за столиком Остап Вишня, Максим Рыльский, Николай Яковченко. "О, Олесь, иди к нам", - зовут. Расспрашивают, что за симпатичный студент. Таки был когда-то! (смеется). Жолдак рассказывает, дескать, у него готовится первая книжка, а в ЦК комсомола сказали, что много страданий, надо добавить борьбы, акцентировать руководящую роль партии. Вот такой "паровоз" нужен. А у меня действительно были две темы, и обе нерадостные: немецкие концлагеря и Камчатка. Поэтому я должен был переделать и издаваться через год во Львове. И название сборника изменили: с "За дротом" - на "Сердцем палаючим".

- Ну, тогда и самого Рыльского били за такие упадочнические мотивы. "Ластівки літають, бо літається, а Ганнуся любить, бо пора, хвилею зеленою здіймається навесні Батиєва гора".

- Прекрасная лирика, но где же борьба? Тогда такая идеология была, что будто и любовь без идеи не существует.

- А вы всегда писали на украинском?

- Нет. Когда был на Камчатке, много писал на русском. На совещании молодых писателей во Львове ко мне подошел Дмитрий Павлычко и заметил: "Ты, Николай, определяйся с языком. А то у тебя один стих украинской, второй - русский". Так мы с ним познакомились.

- Вы осознали себя украинцем на Галичине?

- Раньше. Когда при немцах в Лохвице работал театр, и ставили патриотические спектакли. "Степовий гість" и другие… Еще и газета издавалась. Вот тогда я почувствовал, какого я рода-племени.

- Какая жизнь была в послевоенном Львове?

- Нормальная. На поверхности. Мое студенчество пришлось на время, когда советы разбили сопротивление и добивали идейно. Поэтому все ходили под колпаком. Среди писателей были сексоты - осведомители. Страшный диктат цензуры, которая требовала, чтобы художественные произведения были проникнуты духом дружбы народов, поклонением партии и Москве, героикой трудовых побед и тому подобное. И не дай Бог где-то у автора встретится слово "Украина". Его немедленно переписывали на "Родину".

- А известное Симоненково "…Вибрати не можна тільки Батьківщину"?

- Но ведь у Василия в рукописи и была именно "Украина", так цензор исправил. Теперь уже и в песне по-книжному поется.

- А все-таки, кроме цензуры и доносов, как художников старались запугать, сломать?

- Разных писателей ломали по-разному. Были такие, которых возвышали. Награждали заграничной поездкой, квартиру давали престижную, премию, внеочередную книжку выдавали. Других - охраняли. К П.Козланюку, В.Беляеву, И.Вильде, Я.Галану были приставлены кагэбисты-охранники. Кстати, Ирина Вильде даже обвенчалась со своим охранником. Правда, никогда и нигде не показывала его в обществе.

Многим писателям выдали табельное оружие для защиты от возможных нападений националистов, как тогда говорили. Но у Галана за неделю до убийства почему-то забрали наган.

- Анатолий Димаров в воспоминаниях приводит эпизод, свидетелем которого он стал в суде над убийцей Ярослава Галана. Когда объявляли приговор - высшую меру, убийца Стахур крикнул судьям: "Мы не так договаривались!".

- Я тоже склоняюсь к мнению, что это убийство было спланировано для расправы с национально сознательными гражданами. Потому что после него прошла волна массовых арестов - преимущественно студенческой молодежи. Сотни были репрессированы, осуждены, изгнаны из университета. Понимаете, убийство Галана развязало карательным органам руки.

- Писатель был контраверсионной фигурой и к тому же много знал. Ортодоксальный коммунист, который в любой момент мог выйти из-под контроля. Вот его и решили убрать руками своих врагов.

- Убрали, а потом с почестями похоронили и посмертно присудили Сталинскую премию…

- Вы упоминали, что в писательской среде были сексоты…

- Каждый четвертый, - и это не только во Львове. Вот вы читали мою книгу "Коливо"?

- Да. В ней вы воздаете честь своим побратимам, выдающимся украинцам, которые уже отошли в лучший мир…

- И Богдан Горынь прочитал. Звонит по телефону мне и говорит, что среди тех, кого ты, Николай, возвеличил, пятеро - сексоты. А он этот вопрос исследовал, назвал мне имена. Среди них один лауреат Шевченковской премии. А я и не догадывался.

- А вас никогда не вербовали?

- Три месяца подряд вызвали и настаивали, чтобы я стал сексотом. Я сопротивлялся. Пока не сказал такую фразу: "Достаточно мне и того, что жизнь не сложилась. Надо с ней кончать". Они отцепились, ибо такой финал их устраивал.

- То есть вы на сотрудничество не пошли?

- Нет, но "паровозиками" грешил. Пришлось написать пьесу о Ментоне. Наши заньковчане ставили ее. Показан прожорливый землевладелец Ментон времен первых советов, который сопротивлялся советской власти, к тому же еще националисты там выведены отрицательно. Не надо мне было этого писать.

А еще был случай с балладой о слепом кобзаре, который во времена лихолетья сохранил песню - как последнее оружие. Где напечатать балладу? Я послал ее в журнал, который издавало Общество слепых.

Но там редакторы не слепые, пересылают ее в обком партии. Ну, выговор обеспечен: языковой вопрос был чрезвычайно щекотливым. Месяца через два группа писателей выступает в педучилище, после выступления ужин, и уже захмелевшим нам предлагают: а почитайте что-то такое, что не идет в печать!.. Я и прочитал эту балладу. Буквально на утро звонок: "Мы же запретили публиковать это стихотворение!". Вызывают меня с Ростиславом Братунем, тогдашним председателем львовской организации Союза писателей, в обком на проработку. А я по пути дописываю к балладе такую строфу:

"Наче бачило наші часи,

Нашу правду, де квітне весна,

Де в привіллі добра і краси

Наша мова розкута луна!.."

Как говорят, пришей кобыле хвост. Впрочем, спасло: вместо строгого выговора получил простой.

- Но гайки закрутили?

- Нашли зацепку. В 1974 году напечатали в журнале "Вітчизна" мое стихотворение "Бранка". Готовил в печать Борис Олийнык. Журнал вышел. А Олийнык только-только поехал на генассамблею ООН, и ему за границу звонит по телефону сам главный идеолог компартии Украины Маланчук: "Петренко под полонянкой видит Украину". Поднял крик. Партийное собрание, представитель обкома из отдела пропаганды, ну и обсуждают мой вопрос. Это уже 1975 год. Проголосовали за мое исключение из партии, а заодно я автоматически терял работу. Позже дали команду свыше заменить исключение строгим выговором. И меня год нигде не печатали.

- Вместе с вами в немецком концлагере была еще одна сестра. Расскажите о ее судьбе.

- Настя была в другом лагере и после войны домой не вернулась. И вот в 1985-м напечатал я поэму о сестре, которая погибла в концлагере. Когда приходит мне письмо из редакции газеты "Зоря Полтавщины". Пишет женщина из села, которая прочитала книгу Петренко, и будто его сестра не погибла. Я собрался и поехал на Полтавщину к этой женщине. А к ней из соседнего села пришли еще две лагерные подруги. Сели и рассказывают… Освободили их французы, потому что лагерь был в Шварцвальде, вблизи Эльзаса. Там моя сестричка вышла замуж за француза родом из Польши и осталась с ним. Я начал разыскивать. Несколько лет прошло, пока нашел. Аж в Австралии! Ну, поехать у меня не получалось, так она приехала. Вот так мы встретились… Нет уже среди живых ни сестер, ни брата…

- Вы вспомнили, что отец отрицательно воспринял ваш поэтический дебют. А как мама относилась к вашим стихам?

- Маме стихи нравились. С ними она, можно сказать, и ушла из жизни. На следующий день после похорон сестра рассказала: "И вроде ничего была, держалась, как всегда, при всех своих слабостях. А тогда мы сидели в доме, и по радио вдруг читают твои стихи, так мы и послушали. Уже и закончилась передача, музыка заиграла, я встаю что-то там во дворе по хозяйству сделать, а мать говорит, что немного посидит, может еще Колины стихи будут читать… Через полчаса я в дом - а мать как сидела, так и сидит…". Господи, думаю, прости меня, грешного, но если бы и мне в свой последний час что-то отрадное о своих детях услышать!..

- Вы суеверный человек?

- Отношусь к предрассудкам с юмором. Еще с детства размышлял над вопросом, зачем держаться за пуговицу, если увидишь попа или монаха. Или когда заходишь в реку, тебе нужно помочится на ноги, потому что в воде водится неприметная страшная волосня, которая вгрызается в тело, залезает очень глубоко, и тогда ты заболеешь.

- Вы пишете на религиозные темы. Взять хотя бы книгу "Молитва отца Зенона". Вы верите в Бога?

- А разве не Он берег меня и спасал? Когда я шел в школу, мама надевала на меня крестик. Учительница уверяла, что Бога нет, и вешала на мою шею пионерский галстук. Я не сопротивлялся, однако крестик не снимал. А к тому - разрушение церквей, сброшенные кресты, разбитые колокола, по домам ходят безбожнические бригады с требованием поломать иконы, даже больше - принуждают хозяев топтаться по ним… В счастье человек Бога не замечает, а вот в горе - только к Нему! Я не был религиозным человеком, но теперь каждый день раскрываю Святое Писание.

- Однажды вы рассказывали о курьезном случае, связанном с религией.

- На день рождения Франко среди львовских поэтов было заведено подносить Каменяру "поэтический венок". Иван Гущак читает свое стихотворение, а в нем будто бы Франко плюет на Папу. И вот на этих словах Гущак гневно поднимает кулак в направлении собора св. Юра, еще и потрясает им. Вдруг с неба как загремит! Где и тучи взялись, а через несколько минут - ливень!

Недаром мать говорила: " В природе все мудрое, все душу имеет, это мы просто не знаем!".

- Насколько большие творческие силы нужны поэту, когда он творит? Как к вам приходят стихи?

- Я могу писать на заданную тему, когда это нужно, - опыт позволяет. Но обычно все намного проще. Как с утра проснешься, бывает настроение, и как будто само пишется. Или читаешь что-то - и вдруг, как толчок, зацепило и понесло в водоворот стихосложения. Здесь нет науки, делай так и так - и станешь поэтом. Надо прислушиваться к себе…

- На чьих поэзиях учились?

- Когда я был в лагере в Германии, мой мастер Альберт принес мне несколько книг русских эмигрантов, среди них и Ахматовой. Вот прежде всего на этих стихах я учился, еще и теперь наизусть могу кое-что прочитать. Позже во Львове у меня была возможность читать Плужника, Фалькивского, Олеся, Антонича. Они и Шевченко - мои учителя.

- Недавно Владимир Базилевский писал в "Літературній Україні", что видит небывалое нашествие поэтов, и что это признак потери требовательности к себе, потому что "поэзия становится приложением к развлекательным программам и перерождается". Вы согласны с таким наблюдением?

- Да. Посудите сами, во времена моей молодости во Львове было лишь две поэтессы, а сейчас двести! Качество трудно оценить, потому что издают за свой счет и мизерным тиражом. До критиков такие книги не доходят. Да и критиков как явления почти не осталось…

- Тот же В.Базилевский пишет, что ваша "Молитва отца Зенона" "донимает той утробной правдой, которая добывается самой дорогой ценой - страданием". А почему ваших книг нет в львовских книжных магазинах?

- Последние сборники я так же издаю на собственные деньги из пенсии. Двести-триста экземпляров. Раздам друзьям, по почте поотправляю, а в книжные магазины уже и нечего давать.

- Ну так могут и забыть о поэте…

- А это уже история покажет. Не таких забывали. Например, Тычину. Кто-то помнит его "Симфонію"? Вы помните?

- К моему стыду, нет…

- А ведь это же гениальная поэма о Сковороде.

- В книге "Коливо" вы упоминаете о лагерной любви к полонянке-полячке, которая совсем ненадолго стала вашей Музой.

- Это было уже после освобождения из лагеря, когда мы ждали окончания войны и возвращения домой. Людмила - наполовину украинка из Польши, хотя детство ее прошло в нашем Кременце. Тоже прошла лагеря, работала на кухне. Мы часто ходили на берег ручья, где я читал ей стихи. Но ее родители и слышать не хотели о советском женихе. Так мы и расстались: их американцы отправили на отдых в горы на два месяца, а нас - в фильтрационный лагерь в Бреслау. На прощание она подарила мне свою фотокарточку, а я ей - стихи. Через 65 лет Люда разыскала меня и прислала письмо. Пишет, что сохранила все мои стихи. И даже прислала их ксерокопии. Я же отослал в Польшу увеличенный портрет, который был со мной всю жизнь…

- Из пережитого вами трудного военного времени и современного анализа открытой информации о прошлой войне - как оцениваете ее?

- Я много об этом думал и писал. Никак она не вкладывается в термин "отечественная". Ведь, посмотрите, она началась с раздела Польши, потом - финская война и аннексия Карелии, потом - аннексия Прибалтики.

К тому же украинцы не только защищали свою землю, а воевали на всех фронтах. Кто бы им позволил оборонять лишь свое, они должны были оборонять всю советскую империю и выполнять приказы Москвы. А после войны - контрибуции, формирование сфер влияния. Не успели прийти в себя после победы, как вся государственная машина брошена на развитие атомной бомбы, - были бредовые планы подчинить весь мир. Поэтому, на мой взгляд, Вторая мировая война была захватнической, империалистической по характеру и велась между двумя зловещими империями.

- Расскажите о вашей семье.

- С женой мы живем уже 56 лет. Имеем двух детей и двух внуков. Я благодарен Богу за мою семью. Во многих областях местная власть способствует улучшению жизненного уровня писателей, художников. Для примера, в Винницкой области писателей до пятидесяти, а им выделили около двадцати денежных пособий: старшим - добавки к пенсии, молодым перспективным - стипендии. В патриотическом Львове - ни одной, ни молодому, ни старому. Это при том, что несколько писателей срочно нуждаются в поддержке. Здесь не об издании книг идет речь, а о настоятельных бытовых нуждах и лекарствах. А мне еще и в субсидии отказали. Складывается такое впечатление, будто о тебе забыли. Вот был день памяти Голодомора, так никто и не позвонил по телефону, не то чтобы пригласил. Столько говорят о голоде, конференции проходят, а об очевидцах и не вспомнят. А нас с каждым днем все меньше…

Під знаком 33

З душі здирати шкіру? Так, дери!

Оголена - вона чесніша втричі:

Моє життя - під знаком 33,

Стражденної і проклятої притчі.

Та я однак до безуму люблю

Вас, хто повік не згоден помирати:

Я не прощу ні небу, ні кремлю

Цієї в чорта купленої дати.

Він мідний гріш у пазусі трима,

З обдертого здира ошматки німба.

Я знаю: гріх. Але гріхів нема

Там, де народ лишається без хліба.

Як ми грілися біля крематорію

Це що так тіло леденить?

Мороз і хуга стосотсічна.

На світі вічна тільки мить,

А вічність вже давно не вічна.

Добро перемагає зло,

На мить - та все ж перемагає.

І ще: на світі є тепло,

І наш капо про нього знає.

У найкуцішу мить добра

Він сам підводить нас до печі,

Він каже: - Відпочить пора…

І ми до печі тулим плечі.

А тепла піч - то тепла піч,

Нехай вона і крематорна,

Нехай життя - мов чорна ніч,

І чорна мить, і вічність чорна.

І що згорить - добро чи зло?

Чи мить, чи вічність переможе?

А груди холодить тепло,

Що й серце скрижаніти може.

І я, хто грівся в тім теплі,

Іду в життя за дальні межі -

І бачу холод на землі,

І ніч, і снігові пожежі.

А десь далеко, в пеклі, там,

Святе тепло в печі німіє…

Віддам я вічність, все віддам -

За мить, що хоч когось зігріє.

По колоски

Ненажерливі дні, дні глевкі та зубасті.

Що це - вечір чи ніч? Тільки темінь сліпа:

Будить ангел мене:

- Нумо, хлопче мій, красти,

Із колгоспного поля тугого снопа!..

Я його обскубу край байраку, де терня,

Нам би тільки якось дотягти до межі:

Це мій перший врожай - разом крадене зерня,

І "на шухері" він - охоронець душі.

Ромашки

За колючими дротами

Простір мрійно-весняний,

Там від вишки і до брами

Ходить, ходить вартовий.

Він іде, ступає важко

З автоматом на ремні:

В дуло встромлені ромашки -

Дивні квіти весняні.

А весна, як воля, манить -

Та ступи до дроту крок -

В серце нагло квітка встряне,

Вгрузне кожен пелюсток…

Войти с помощью Google

Войти с помощью Google